管理人

フォーラムへの返信

-

投稿者投稿

-

管理人

キーマスター中村百合子です。今回は、世界最先端の図書館情報学大学院であるサンノゼ州立大学情報学大学院(SJSU School of Information)のティーチャーライブラリアン養成のプログラム(Teacher Librarian Program)を紹介します。この連載の記述の多くは、筆者らが2019年夏に札幌で開催した国際シンポジウムでの、同大学のSandra Hirsh教授およびMary Ann Harlan助教授の報告に基づいています。その記録はこちら(英語)です。Harlan助教授は、今回紹介するプログラムのコーディネーターということは、前回(連載第3回)でもお伝えしました。

そのプログラムの修了要件の概要は次のとおりです。

- 修了には大学院レベルの31単位(11科目;すべて必修)の履修が求められる。

- 総まとめの段階では図書館現場での調査(fieldwork)の科目の履修が必須。

- 同大学の図書館情報学修士号(MLIS)プログラムの一部として履修することもできる。

- カリフォルニア州ティーチャーライブラリアン認定資格を取得できる。ただし、前提としてカリフォルニア州の教員認定資格をもっている必要がある。

日本の学校図書館法で定められる資格要件が、学士号取得と教員免許状取得を前提としながらも実質的に学部レベルの教育であること;最低で10単位(5科目;すべて必修)の修得とされていること;現場での調査や実習のような科目がほとんどの大学で提供されていないこと;公共図書館の司書の資格付与とはほとんど切り離されていることと対照させると、けっこう違うように思いますね。ただ、教員免許状を前提とするという点は、日本の司書教諭の資格付与が占領期にアメリカ合衆国の状況が参照されて作られたことにより、日米で共通しています。

同大学のティーチャーライブラリアン資格プログラムは、上述のとおりカリフォルニア州の認定資格を付与するものですが、実際の学生の中でカリフォルニア州在住者は70%程度で、それ以外の学生は他州または国外に住んでいます。国外に住んでいる学生のほとんどは、国外のインターナショナルスクールに勤務する米国人です。ところで念のためお伝えしておくと、米国移民局(US Citizenship and Immigration Services)は在米留学生のオンラインのクラスの受講を制限しているので、留学生は渡米してオンラインのクラスを受講するということはできません。つまり、すべてがオンラインのサンノゼ州立大学情報学大学院に日本から入学した場合は、学生として渡米できるビザは出なくて、オンラインで日本から受講することになります。

ティーチャーライブラリアンプログラムの修了に求められる11の必修科目は以下のとおりです。このうちINFO203のみが1単位科目で、それ以外は3単位科目です。

同時に図書館情報学修士号(MLIS)を取得したい場合は、以下の選択科目の中から3科目の単位修得が必要で、加えてeポートフォリオ(INFO 289)または修士論文(INFO 299)を履修することが求められています。(修了前に、修士課程での学修の成果を振り返ったeポートフォリオを提出するか、修士論文を書くかという選択肢は、近年のMLISプログラムに広まっています。)

上記の科目のうち、INFO 250「教授のデザインと実施」とINFO 237「学校図書館メディア資料」は、特に先進的といえる指導アプローチをとっているので、以下にその特徴を紹介します。

INFO 250「教授のデザインと実施」では、情報専門職による教授戦略のデザインと実施を次のように学びます。

- クラス担任または教科担当の教諭との協働実践(学習の計画;指導;評価)を実際に経験する。

- 教師や児童生徒と共にオンラインの図書館(学習情報資源およびテクニックを含む)を構築し、探究を促す。

- 学校コミュニティにおいて学習環境の構築に貢献しそれを促すことの価値を知る。

INFO 237「学校図書館メディア資料」も同様に、次のような特徴のある授業で、学生たちは協働的にオンライン学習を進めます。

- 幼稚園から高校までの幼児・児童・生徒に多様な形態のメディアや資料を用いてオンライン学習を提供できるように協働して学ぶ。

- 省察的教育と省察的学習による。

そして、ティーチャーライブラリアン資格プログラムを終えるときには、学生は次のような能力を示すことができないといけません。(実際にはProgram Learning Outcomes – Teacher librarianとしてもう少し詳しく定められています)。

A. 指導者としてのティーチャーライブラリアンを理解している。 B. 21世紀の複数のリテラシーを理解している。 C. 情報の整理について理解している。 D. プログラムのマネージャーとしての能力がある。 E. ティーチャーライブラリアンが教職員のリーダーだと理解している。 F. 図書館を伝えて(advocacy)いく意欲がある。

このプログラムの修了生の約51%がティーチャーライブラリアンとして学校図書館で働いているそうです。そして22%は教師に;16%は事務職員に;11%は別の仕事についているそうです。しかし実のところ、連載第2回にも述べたように同大学の情報大学院の学生には現職者が多いので、このプログラムを終えるところでティーチャーライブラリアンになるという学生は10%程度とのことです。

さて、このサンノゼ州立大学のティーチャーライブラリアン養成プログラムが腑に落ちるには、アメリカの学校図書館専門職制度を知る必要がありそうだと思いますので、次回はその概要を書きたいと思います。

管理人

キーマスター図書館の経営に必要な資質、知識や経験とはどのような範囲なのだろうか。どんな人が館長に最適の人物なのだろうか。そもそも何が図書館経営における”成功”や“達成”とはどのようなものなのか。…私は昨年度まで3年間、大学図書館のマネジメントに関わり、その間、経営(学)の本をいろいろと読み、 しばしば苦しみながら、 また楽しみながら、このことをずっと考えていた。

米国では、大学図書館の館長(University LibrarianとかDean of Librariesとか言われる)は、慣例的にその大学を代表するような研究者が退職前の数年を務めるか、もしくは大学図書館で活躍してきたライブアリアンが採用される。情報メディア環境が複雑化し、図書館経営も、図書館や情報メディア等に関する専門的な知識や長年の経験が必要と考えられるようになって、ライブラリアンが館長になっている例は増えているように思われる。大学図書館に勤務するライブラリアンの中には、管理職に就くことを考えると、図書館情報学の博士号ではなく、経営学修士(Master of Business Administration)を取るのが有用と判断する人も増えていると聞く。もちろん、彼らは、ライブラリアンとして採用される以前に図書館情報学修士号や、ある学問分野の修士号または博士号を取得しているのがふつうだと思う(ちなみに私が務める立教大学司書課程の特任教授の小牧龍太先生も、コミュニケーション学で博士号(PhD)を取得後に大学図書館に勤務されていた)。そうか…経営学をもっともっと学べばいいのか?それで素晴らしい図書館長として準備がある程度、できるのか??

永田治樹先生(筑波大学名誉教授)がこのたび、『公共図書館を育てる』(青弓社, 2021)を出版された。永田先生は本学司書課程の二代前の特任教授で、本学を退職された後に、未来の図書館研究所の所長になられた。本学で公共図書館の司書の養成を中心とする司書課程の教員をされるようになって、大学図書館の研究をしておられたところから、ものすごいバイタリティを発揮されて、公共図書館の研究をはじめられた。もともとのご関心は、図書館経営論(日本図書館協会のテキストシリーズで『図書館経営論』(2011))や『図書館制度・経営論』(2016)を編集しておられる)や情報資源組織論(『日本目録規則 2018 年版』編纂時の委員長でいらした)だったと思う。それに、”未来の”図書館と言ってどっぷり“歴史”の研究をするはずもない(笑)。というわけで、公共図書館についても経営論として、また地域の情報資源の形成・組織論として、国外の公共図書館の調査もしながら、見解をまとめられていったと思う。それが今回、このご本でひとつの形になったということと理解した。

永田先生はこの本の構成と趣旨について、「まえがき」で整理しておられ、続く第1章~第3章を中心に、「まえがき」に示された趣旨でよく整理された議論がある。が、ここで私は、著者の永田先生が書かれた趣旨をそのまま正確に理解し受けとめようという姿勢ではなく、いくらか逸脱があるだろうが、失礼を承知で、同書一冊を通読して私が理解したことを私の言葉で極端に簡単にまとめながら、短く読後感を述べてみたいと思う。

日本は今、“下り坂をそろそろと下”っているところ、もしくは“移行期的混乱”の時代である。そうした経験を、産業革命や資本主義が世界に先駆けて発展したイギリスは日本よりも数十年早く経験している。そして、公共図書館の発祥の地(の一つ)であり、1970年代以降の日本の公共図書館のモデルとなったイギリスの公共図書館は、1970年代後半以降、経費削減をされはじめ、サッチャー政権の新自由主義の方針のもとに公共サービスの規制緩和がはじまり、それが21世紀に入って以後、公共図書館の大量閉館、そして行政機関が直接的に関わらない、地域の人びとによる「コミュニティ図書館」の開館・経営の広まりなどへと展開した。それは、評価として必ずしも低くはなく、コミュニティのニーズに合致した、総合的にみてすぐれたサービス提供ができているという評価もある。つまるところ、イギリスという公共図書館を発明した国(の一つ)は、人びとの図書館理解の底力があって、今、公共図書館を再発見しようとしている。そして、実は類似の動きは、ヨーロッパの各地、例えばオランダ、デンマーク、フィンランドにも見られる。それらの経営実態と、それに基盤を提供している各国の制度や経営論はさまざまであるが、おそらく経済的な成長や豊かさとは異なる幸せを求める価値観の中で図書館がコミュニティの多くの人びとそれぞれにとってなんらかの角度から魅力的な場になっている。図書館サービスはデジタルへの転換や統合による変容が起きており、またそれは総合的にコミュニティと公共図書館の関係を改めて問うており、場合によっては両者の関係の再構築を要求している。ひるがえって日本の公共図書館を見てみたとき、実は生き生きした図書館(とそれらの存在するコミュニティ)や図書館関連のサービスは、北海道の幕別町図書館や岩手県の紫波町図書館、そしてカーリルなどなど、欧州同様に、過去の日本の公共図書館とはだいぶ異なる発想で、独自のアプローチ、経営の実態がこの十年くらいの間に生まれている!(未来の図書館研究所もこうした動きの一角にあるということかな。)この最後の、日本の公共図書館経営の新しい、多様なあり方は、図書館で働いてきた人たちではなくて、違う分野から来て、図書館のやっていることを見て、「なぜ」「なんで」が尽きなかったような人たちが、楽しむ気もち、前向きな発想をもって、実現している。

公共図書館とは、大学図書館また学校図書館は異なる環境(制度や文化等)の中に置かれてはいるが、大学図書館の経営にいくらか携わってみた者として、また学校図書館の研究者として、この本には刺激を受けた。欧州の先進諸外国とともに日本も戦後の60年、70年とは異なるフェーズに入ったことにともなって、公共(的な)サービスの経営が根本から問い直されつつある。財政とテクノロジーがわかりやすく破壊的な影響を及ぼしている。何が理論的に、また実際の図書館経営の進め方として、鍵になるのかなあと読み終わった今、私は考えている。”よそ者?”は一つの重要な鍵のようだ。

変化を楽しむことを自ら進んで行う人が、そのコミュニティに受けいれられるかたちのリーダーシップを発揮して、コミュニティの人びとに問いかけ、聞きながら、いっしょに新しいものを作りあげることを楽しんで行っていく、というのが、本書の各所で語られていた変革のかたちのだと思う。ただ、それはわかるのだが、大きな理論や語りでは見えづらくなるが、経営は現実としては、細かな人間関係の積み重ねのようなところがある。そのあたりの生々しいところ、あまりにも個別の背景がたくさんあろうところは、こうした本でいくらかは語られていても、実際に自分が経営に関わろうとすると、人間力が試されるというのか、ほんとうに難しく、一筋縄ではいかない。そうした困難は変革の管理(チェンジマネジメント:change management)としてまとめる経営学のモデルなどもあるが、その取り組みが図書館の世界に足りないのだろうか?

一方で、私はこれまで米国に関心をもってきたので、北米の図書館経営と、欧州の図書館経営は、だいぶ違うなというのももう一つ、思ったところ。おそらくこれには職員制度、養成制度の違いもいくらか影響している。改めて、北米の専門職団体であるアメリカ図書館協会(ALA)のパワーと、特に米国のライブラリアンの団結が世界で際立っているような気がしてきた。言い換えれば、米国のプロフェッショナル社会が特殊であるということかな…そのプロフェッショナル文化を愛してきた私は少し寂しいような…

(中村百合子)

知床連山。今から三世代前Pixel(3a)でふつうに撮って、なにも編集しなくてもこういう写真になるとテクノロジーの進歩に驚愕する… 管理人

キーマスター浅石卓真です。前回から、日本の教育課程の基準である学習指導要領の中で学校図書館の扱われ方を検討しています。今回は、学習指導要領のどの学年・教科等で学校図書館が言及されているか、また言及のされ方がどのように変化してきたかを検討します。各時期で学校図書館が言及された背景や学習指導要領解説での言及については、例えば鎌田(2019)などをご参照ください。

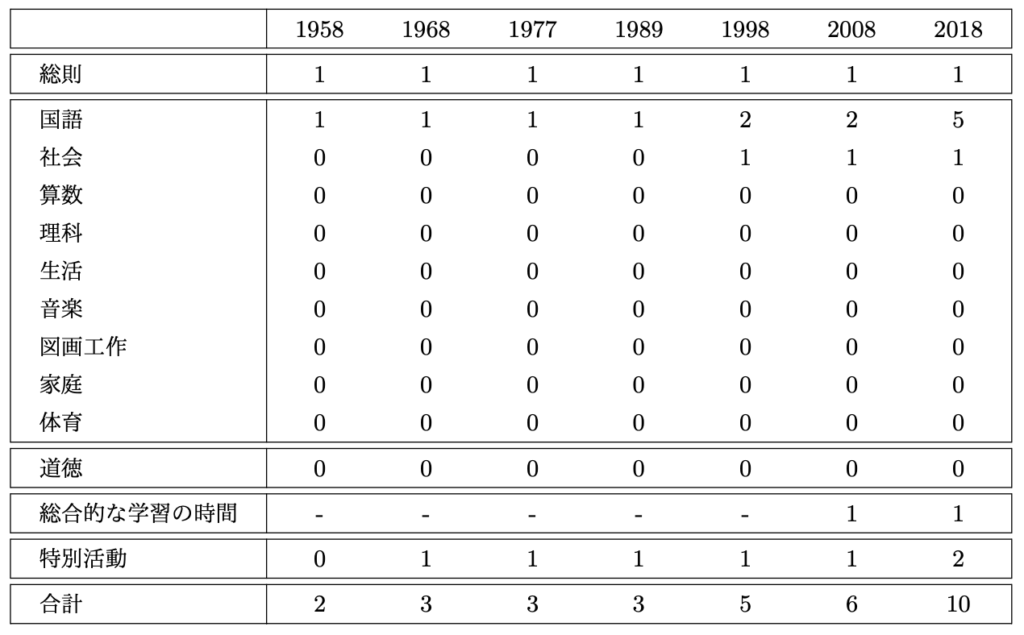

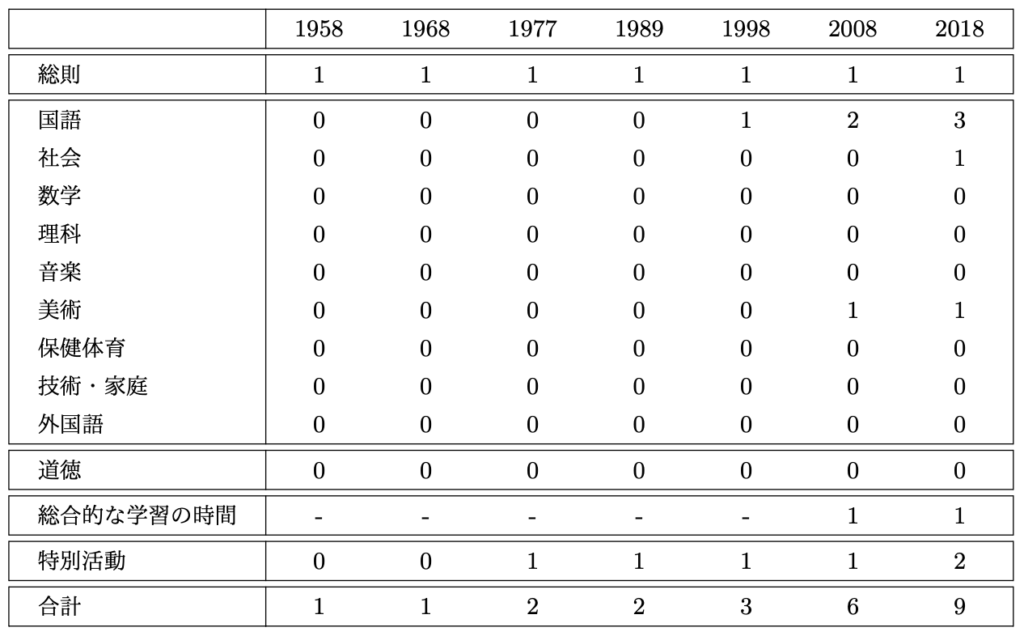

表1と表2に、小学校と中学校の学習指導要領における総則および各教科、道徳、総合的な学習、特別活動の中での「学校図書館」の出現頻度を示しました。表中で「-」となっている箇所は、その項目が当時の学習指導要領では存在しなかったことを示しています。

表1 「学校図書館」出現回数の教科別内訳(小学校)

表2 「学校図書館」出現回数の教科別内訳(中学校) 表1・2から、各教科等の全てに共通する内容を示した総則では、小学校・中学校ともに一貫して学校図書館に言及していることが分かります。「1958年」では「学校図書館の資料や視聴覚教材などについては、これを精選して活用すること」とされています。「精選」という文言からは、多様な資料を児童・生徒に自由に利用させるというよりは、教師が必要な資料を取捨選択して利用するという姿勢が窺えます。その後「1968年」では「学校図書館を計画的に利用すること」とされ、「計画的に」という文言が加えられました。これは、学校図書館を教育課程へ位置付ける意図がより明確になったと解釈されます(鎌田, 2019, p.124)。「1977年」でも、この位置付けは維持されています。

「1989年」の総則では「学校図書館を計画的に利用しその機能の活用に努めること」とされ、学校図書館の機能に着目されるようになりました。さらに「1998年」「2008年」では「学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り、児童の主体的、意欲的な学習活動や読書活動を充実すること」とされ、児童・生徒の活動と結びつけることで学校図書館の機能が具体化されました。そして「2018年」では「学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り、児童の主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に生かすとともに、児童の自主的、自発的な学習活動や読書活動を充実すること」とされており、学校図書館の機能や役割がより明確になっています。

教科別に見ると、学校図書館への言及が最も多いのは国語です。小学校では「1958年」以降、中学校でも「1998年」以降は継続して学校図書館に言及しています。国語科ではまず、「読むこと」に関する指導計画で学校図書館が言及されました。例えば小学校の「1958年」では、第4学年で「「学校図書館の利用の仕方が分かること」などについて指導することも望ましい」と記述されていました。それが「1968年」になると、全学年に関わる留意事項として「読むことの指導については,(中略)学校図書館における指導との関連をも考えて行なうこと」とされ、学校図書館が関与する学年が広がりました。「1977年」「1989年」も同様です。

「1998年」からは「読むこと」だけでなく「書くこと」「話すこと・聞くこと」でも学校図書館が言及されるようになり、「言語活動の指導に当たっては,学校図書館などを計画的に利用しその機能の活用を図る」とされました。「2008年」では「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」で、学校図書館の利活用が新たに示されました。「2018年」では学校図書館への言及が増加しており、特に小学校で顕著です。1・2年では図鑑や科学的なことについて書いた本、3・4年では事典や図鑑、5・6年では複数の本や新聞を利用した学習活動で学校図書館が言及されており、各学年の学習活動における学校図書館の役割が明確になっています。

国語以外では、比較的近年になって、社会や美術で学校図書館に言及されるようになりました。社会については小学校は「1998年」以降、中学校でも「2018年」で言及されています。「1998年」と「2008年」では「学校図書館や公共図書館,コンピュータなどを活用して,資料の収集・活用・整理などを行う」とされ、学校図書館は資料を調べて活用する場所と位置付けられています。「2018年」でもほぼ同様です。一方で美術については「2008年」に「学校図書館等における鑑賞用図書,映像資料等の活用を図ること」とされ、「2018年」も同様です。

総合的な学習の時間については、小学校・中学校の「2008年」と「2018年」で学校図書館への言及があります。既に「1998年」で総合的な学習の時間は新設されており、2003年の一部改正で「総合的な学習の時間の取り扱い」に「学校図書館の活用、他の学校との連携、(中略)、地域の教材や学習環境の積極的な活用などについて工夫すること」との一文が加えられました。総合的な学習の時間では、児童・生徒の興味関心に基づく課題や地域・学校の特色に応じた課題に取り組むという趣旨から、統一した教材である教科書は作られませんでした。その代わりとなる教材を提供する拠点として、学校図書館が位置付けられたわけです。「2008年」と「2018年」でも「内容の取り扱いで配慮すべき事項」としてこの記述が残されています。

最後に特別活動について、学校図書館が初めて言及されたのは「1968年」です。当時は小学校の学級指導の一つとして「学校給食,保健指導,安全指導,学校図書館の利用指導その他(中略)を行なう」という形で言及されていました。「1977年」からは同様の内容が中学校でも言及されるようになります。その後の「1989年」と「1998年」では「学校図書館の利用や情報の適切な活用」を行うことが言及され、学校図書館の活用は情報利用教育と並列させて位置づけられるようになりました。「2018年」では「自主的に学習する場としての学校図書館等を活用したりしながら,学習の見通しを立て,振り返ること」とされ、学習活動との関連が強調されています。

前回から、学習指導要領の中での学校図書館について、その量的・質的な変化を概観してきました。歴史的に見ると、戦後占領期の「1947年」や「1951年」と比べて、系統主義への揺れ戻しが起きた「1958年」では学校図書館への言及は激減しました(金, 2015, p.56)。しかしその後、学習指導要領が改訂されていく中で、教育課程における学校図書館の重要性が徐々に意識されてきたのは前回指摘した通りです。特に「1998年」以降、総則だけでなく個々の教科で学校図書館について言及されるようになった点は注目に値します。教育課程における学校図書館の役割が具体的かつ多面的になってきたと言えます。

参考資料:

- 鎌田和宏(2019)「教育課程と学校図書館:「学習指導要領」の変遷と学校図書館」野口武悟・鎌田和宏(編著)『学校司書のための学校教育概論』樹村房, p.119-138.

- 金昭英(2015)『学校図書館における自由研究の現状分析:千葉県袖ケ浦市の「読書教育」を例にして』東京大学大学院教育学研究科提出博士論文. 引用はp.56.

管理人

キーマスター中村百合子です。今回から3回に分けて、サンノゼ州立大学情報学大学院(SJSU School of Information)に置かれる、ティーチャーライブラリアン養成のプログラム(Teacher Librarian Program)を紹介します。本稿の大枠は、筆者らが2019年夏に札幌で開催した国際シンポジウムでの,同大学のSandra Hirsh教授およびMary Ann Harlan助教授の報告に基づいています。その記録はこちら(英語)です。Harlan助教授は、今回紹介するプログラムのコーディネーターでもあります。彼女は20年間、カリフォルニアの公立学校に勤務し、そのうち11年は中学校・高等学校の学校図書館に勤務したという経歴の持ち主です。もともとは英語科の教師です(注1)。

続く連載第4回でティーチャーライブラリアン養成プログラムをご紹介する前に、今回の連載第3回でまずは、未来に向けて準備のできた学校図書館スペシャリストとはどのような人かを考えてみます。”未来に向けて準備のできた学校”という団体(Future Ready Schools: FRS)の活動は注目に値します。この活動では、ライブラリアンは実践;プログラム(注2);空間をとおして、学校や学区においてFRSの目標達成を引っ張る存在とされています。児童・生徒中心主義の学習へ学校が移行する、現代の学校教育の革新を支えるのが学校のライブラリアンです。また、そうなるためにライブラリアン自身も研鑽を重ね、努力を続けなければなりません。未来に向けて準備のできたライブラリアン(Future Ready Librarians)つまり、学校にいる図書館スペシャリストが児童・生徒中心の学習を支える、その活動をまとめて示したのが以下の図です(注3)(吹き出しは筆者の翻訳であり、追加されたもの)。

この図のような、革新的な専門的実践をとおしたライブラリアンのリーダーシップが奨励される。 児童・生徒中心の学習を、ライブラリアンは「リテラシー」を鍵概念に支えます。児童・生徒・教職員の読むことに関わる生活全般を刺激し、支えるのがライブラリアンです。そして,「カリキュラム・教授・評価」をはじめとする八つの側面で専門職の判断をします。この図に示されるような各側面での判断・活動によって、ライブラリアンは学習がデジタル化へ移行する、その最先端で活躍することになります。

近年はまた、スクールライブラリアンの専門性(School Librarianship)の基礎部分に関わる次の三つの新しいトレンドが現れてきていると考えられます。そうしたトレンドの多くは、”未来に向けて準備のできた学校”でもあげられていた、空間;実践;もしくはプログラムに関係していると思われます。 Harlan助教授によれば、次の三つがそうしたトレンドの中でも最も重要なものだろうということです。

個別最適化された探究学習(Personalized Inquiry Learning)

児童・生徒一人ひとりが意味のある問いを見つけること、そしてその問いによって学習が導かれ、各教科や各学年によって個別に調整されて埋め込まれること。ティーチャーライブラリアンは独自に、この個別化された探究学習を推進することができます。なぜなら、図書館の情報資源を知っているし、それらの見つけ方も知っている。また、児童・生徒が独り立ちして調査研究を実践する人、学習者になることを助ける方法を知っているからです。

これに関連して、OPEDUCA(OPen EDUCational Area)の活動は興味深いので、簡単にご紹介しておきます。OPEDUCAは、若者の最もよい成長をかなえるべく、産業・教育・社会・政府が地域で連携しようという世界的な活動で、EUや国連の関係機関からもその活動は認められています。このプロジェクトタイトルは、若者たちの社会-人口統計学的、また家庭-地域のつながりを意味してつけられています。教育資源が、若者たちの成長のために提供され相互につなげられること。いつでも、どこでも、誰とでも、どのようなデバイスからでも若者たちが学習することを可能にし、それを励ます。そして若者たちが想像し創造することができる未来だけを想定して、そのような社会での起業家や市民になってほしいと考えられています。OPEDUCAが考える学習の一般原則の一つが探究にもとづく学習(Inquiry Based)で、その他にアクティブラーニング(Active Learning);問題にもとづく学習(Problem Based);コミュニティおける学習(Community Based)が原則としてあげられています(注4)。

デジタル情報資源へのアクセスの増加(Increased Digital Access)

テクノロジーが学校図書館に大変大きな衝撃をあたえてきています。批判的思考や情報リテラシーと結びつけられたソフトウェアや電子書籍その他のテクノロジーは、学校の図書館スペシャリストにとって大変有用なツールです。一人ひとりの児童・生徒が電子教科書やインターネットその他の電子資料にアクセスするためにデジタル機器を使うことが可能になり、一般的になってきています。

メーカースペース(Makerspaces)

メーカースペースも流行しています。かつては静寂の空間だった学校図書館は、その気になったらすぐに利用できる、創造的で協働的な学習空間に変化しつつあり、メーカースペースもその運動の中で出てきました。学校図書館の一角にあるメーカースペースでは児童・生徒が、コンピュータやビデオ編集ツールを使っていたり、LEGOを組み立てていたり、昔ながらの工作や芸術活動をしたりして、問題を解決しようとしています。そこで提供される資料や空間は個人的探究;創造性;革新;また協働を促すものであるべきです。

こうした学校図書館界や教育界のトレンドをふまえて、サンノゼ州立大学情報学大学院のティーチャーライブラリアン養成プログラムの教育は行われています。次回はその教育の中身をご紹介したいと思っていたのですが、それに進む前に、今回、出てきたティーチャーライブラリアンとスクールライブラリアンという二つの職名について、さきに明確にしておこうと思います。

(注1)Mary Ann Halan助教授の紹介ページ(英語)はこちら。

(注2)ここで言うプログラム(program)とは、よく計画された活動という意味。

(注4)KidsLive! Foundation (2004-2021), “OPEDUCA Learning; Genearal Principles,” (accessed 2021-10-12).

管理人

キーマスター浅石卓真です。今回(連載第3回)は、これまでの学習指導要領の学校図書館への言及を検証します。

学習指導要領は、日本の学校における教育課程の基準として定められたものです。法的には文部科学大臣告示という形式をとる行政文書で、小学校、中学校、高等学校および幼稚園や特別支援学校などの校種別に作成されています。学習指導要領は教育課程の全般的な事項を総則として定めるほか、各教科の教育内容と方法、教科外の道徳や特別活動についても定めています。1947年に初めて試案として出されて以来、小学校と中学校では1951年・1958年・1968年(中学校は1969年)・1977年・1989年・1998年・2008年・2018年に改訂されてきました。

学習指導要領の学校現場への影響力は大きいと言われています。特に「〜のみを取り扱う」「〜は触れない」といったいわゆる歯止め規定があった時代には、学習指導要領の内容以上のことを教えることは事実上できませんでした。2006年に文部科学省が学習指導要領はミニマムスタンダード(最低基準)とする見解を発表して以降は、学習指導要領の内容を超える発展的な学習も可能となっていますが、学習指導要領は関連する様々な制度と結びついており、その影響力は依然として大きいままです。例えば「義務教育諸学校教科用図書検定基準」では、全ての教科に共通して、学習指導要領の内容および内容の取り扱いに示す事項を不足なく取り上げていること、また不必要なものは取り上げていないこと、という条件が付けられています。

このような学習指導要領の性格を踏まえた上で、今回と次回は、これまで学習指導要領において学校図書館がどの程度/どのように言及されてきたかを分析し、日本の教育課程における学校図書館の位置を検討してみようと思います。以下の分析には国立教育政策研究所の教育研究情報データベースから、各時期の学習指導要領のHTML文書をダウンロードして利用しました。分析対象としたのは、学習指導要領が法的拘束力を持つようになった1958年以降の小学校・中学校の学習指導要領です。

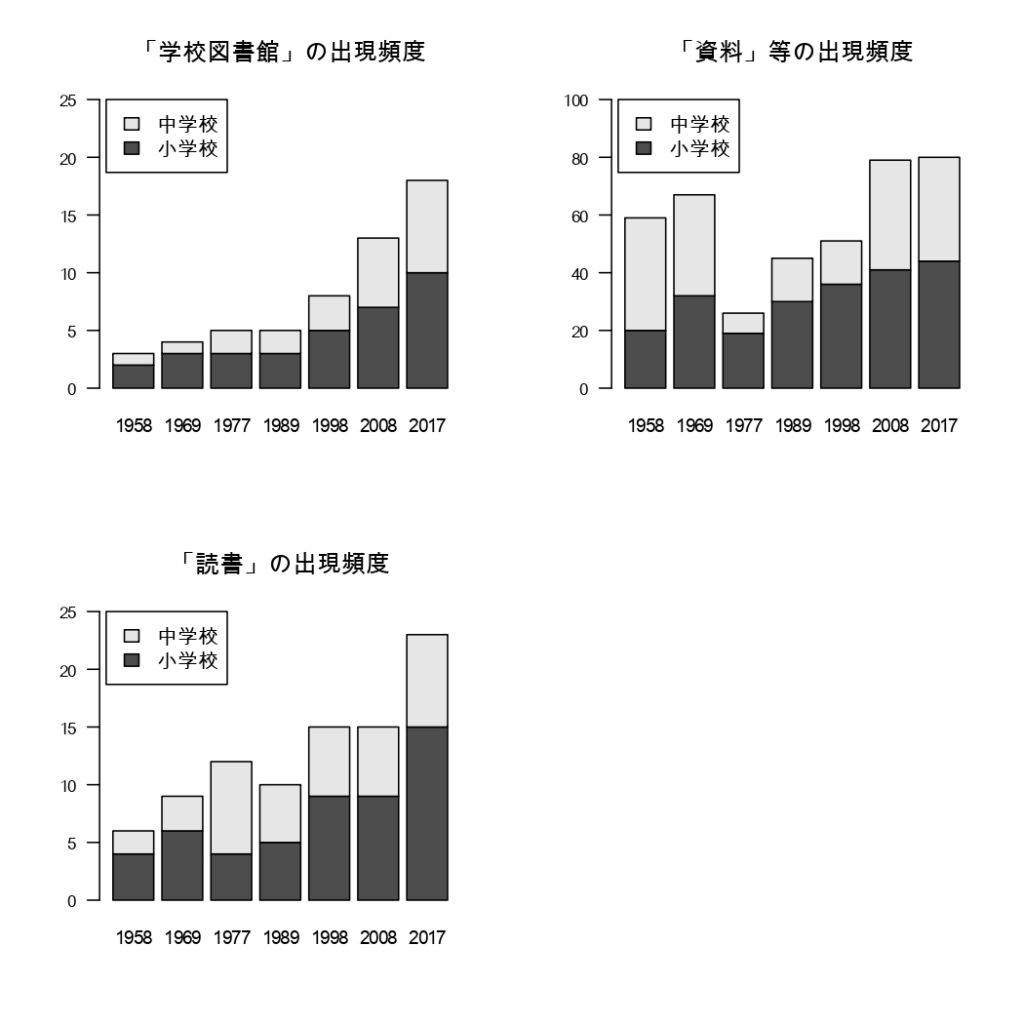

また、1958年と1968年の学習主導要領で見られた「農業」「工業」「商業」「水産」などの科目や、2018年の小学校でのみ見られた「外国語活動」は除外しました。以下では各時期の学習指導要領を「1958年」「2008年」のように示しています。具体的には、学校図書館やその必要性を示唆するキーワードをHTML文書から抽出して、その出現頻度を計量しました。抽出したキーワードは「学校図書館」のほか、読書センターとしての必要性を示唆する「読書」、学習センターや情報センターとしての必要性を示唆する「資料」および具体的な資料種別(「新聞」「雑誌」「事典」「辞書」「図鑑」「図書」)です。

「児童図書室」「学校図書室」など学校図書館の同義語は、「1958年」からは「学校図書館」に統一されている(金, 2009)ため計量していません。また資料等に関しても、「教科用図書」や「副読本」「地図(帳)」は抽出対象から除外し、「調べる」「読む」なども文脈を見る限り学校図書館の活動を示唆するものではなかったので、やはり抽出対象から除外しました。図に、各時期の学習指導要領における「学校図書館」、「読書」、「資料」等の出現頻度を示します。

「学校図書館」「読書」「資料等」の出現頻度 図左上を見ると、「学校図書館」の出現頻度は「1958年」から「2017年」まで一貫して増加傾向にあることが分かります。特に「1989年」以前は小学校と中学校を合わせても5回程度しか言及されていませんでしたが、「1998年」以降は改定のたびに言及回数が増加しています。また、「1958年」「1969年」は小学校での言及が多かったですが、次第に中学校でも同程度に言及されるようになって来たことが分かります。これらのことから、教育課程における学校図書館の必要性が、徐々に意識されてきたことが示唆されます。

また図左下からは、「読書」についても概ね一貫して増加傾向にあることが分かります。とりわけ2017年の学習指導要領改訂時には、出現頻度が大きく増加しています。また「学校図書館」の場合と同様に、「1977年」を除けば概ね中学校より小学校の方でよく言及されていることも分かります。これらの結果から、学習指導要領の中で、読書活動は学校図書館とかなり連動していることが窺えます。

一方で図右上を見ると「資料」等については、その推移が「学校図書館」や「読書」とは異なっています。すなわち「1958年」「1969年」と比べて「1977年」で一旦減少し、その後に再び言及されるようになっています。「1958年」「1969年」では、中学校において「資料」のほかに「新聞」「辞書」が多く言及されており、学校図書館への言及が少ない時期でも教科書以外を活用した学習が意識されていたことが窺えます。「1989年」からは新聞や雑誌以外にも多様な資料が言及されるようになりますが、その一つの背景としては、「新学力観」が提唱されると共に調べ学習が注目されたことが考えられます。

次回(連載第4回)は、学校図書館が言及されている教科に踏み込んで、質的に分析しようと思います。

参考資料:

- 金昭英(2009)「小学校学習指導要領の変遷からみた学校図書館」『2009年日本図書館情報学会春季研究集会発表要綱』p.43-46.

管理人

キーマスター中村百合子です。筆者らが2019年夏に札幌で開催した国際シンポジウムでの、サンノゼ州立大学のSandra Hirsh教授およびMary Ann Harlan助教授の報告をもとに、 世界の最先端の図書館情報学教育プログラムについて報告している連載です。もともとの発表原稿(英語)はこちらにあります。

学期 米国

加州米国

加州外国際 合計 2021秋 1,672 886 61 2,619 2020秋 1,555 873 57 2,485 2019秋 1,445 765 39 2,249 2018秋 1,312 761 45 2,118 2017秋 1,186 771 60 2,017 過去5年の学生の在住地別構成 この第2回では 、 サンノゼ州立大学情報学大学院(SJSU School of Information)が置いている七つのプログラムを、Hirsh教授(注1)から最新データをもらって紹介します。

情報学大学院全体で、近年は毎年約2千人が在籍しています。左の表にわかるように、その6割程度がカリフォルニア州在住、 3~4割がカリフォルニア州外(米国内)在住で、 いわゆる留学生(国際)にあたる学生は2~4%といったところです。オーストラリアやカナダといった英語圏だけでなく、 アジア各国やブラジルにも学生がいます。

同大の情報学大学院のプログラムはすべてがオンラインです。2018年以降はiSchoolに加盟しており、修了後には、図書館だけでなく、幅広くさまざまな情報関連のキャリアに進めるようなプログラムになっています。

サンノゼ州立大学情報学大学院の七つのプログラムとは以下のとおりです(番号は便宜上付与)。すべて 学部卒レベルです(受験には、GPAが3.0以上で学部を卒業しているといった要件が他にもあります)。登録学生のほとんどは、すでに図書館その他の情報関係の仕事をしていて、学生としてはパートタイムです。ちなみに、1単位(unit)には最低45時間の学習を求めます。ふつうは毎週1時間分は授業で、それに対して2時間ずつの学習(予習復習や授業外での演習実習等)が求められます。どのプログラムも登録してから7年以内に修了する必要があります。

① 図書館情報学修士号(Master of Library and Information Science: MLIS)

連載第1回で述べた、ALAの認定を受けた、専門職ライブラリアン養成プログラム。毎年500名ほどが修了しており、同大学の情報学大学院のコアにあたる。43単位の修得が必要。2年半から3年半で修了する学生が多い。

② 文書館記録管理修士号(Master of Archives and Records Administration: MARA)

記録管理や企業のアーカイブズや情報ガバナンスの分野での活躍が見込まれる養成プログラム。42単位。毎年15名ほどが修了している。

年度 ①MLIS ②MARA ⑥PMC 2020-2021 608 22 8 2019-2020 552 16 8 2018-2019 543 15 9 2017-2018 539 11 13 2016-2017 498 19 16 図書館,文書館関係プログラムの修了者数 ③ 情報学における理学修士号(Master of Science (MS) in Informatics)

データ分析やデータマネジメントを中心とする。30単位。

④ ティーチャーライブラリアン資格プログラム(Teacher Librarian Program)

カリフォルニアのティーチャーライブラリアン資格の制度(California Teacher Librarian Services Credential)に対応しており、修了するとカリフォルニア州で専門職のティーチャーライブラリアンとして働く資格が得られる。ただし、カリフォルニア州の教員資格を取得している必要がある。上記①の修士号プログラムの一部として本④のコースを修了することもできる。④だけで31単位。①と④を同時履修なら43単位。④のコースは2年から2年半で修了するのが一般的。

⑤ デジタルアセットおよびデジタルサービスの戦略的マネジメント高度プログラム(Advanced Certificate in Strategic Management of Digital Assets and Services)

学位ではなく修了証書(certificate)が得られるプログラム。例えば、デジタルキュレーション、ビッグデータ、データ提供サービス、データベースマネジメントを学ぶことができる。9単位。

⑥ 図書館情報学ポスト修士課程プログラム(Post-Master’s Certificate in Library and Information Science: PMC)

修士号をすでに終えた人が対象(ポスト修士課程)。学位ではなく修了証書(certificate)が得られるプログラム。テクノロジーおよび情報専門職の世界の最新のトレンドに焦点をあててた、いわゆるリカレント教育プログラム。16単位。毎年、10名以上の修了者がある。

⑦ ゲートウェイPhDプログラム(Gateway PhD Program)

連携協定を結んだ大学院と接続された(gatewayの意)博士課程。2008年~2021年はオーストラリアのクイーンズランド工科大学(QUT)と、2022年7月からは英国マンチェスターメトロポリタン大学の図書館情報マネジメントの博士号プログラムと接続されている。博士号はサンノゼ州立大学ではなく連携先の大学から授与される。

ちなみに、学費は単位毎で計算されます。③だけが1単位525ドルで、残る六つのプログラムは1単位474ドル。つまり、43単位を履修する①なら20,382ドル=日本円にして約230万円(2021年10月11日レート)です。ただし、カリフォルニア州在住でカリフォルニアに住み続けるというような条件を満たせば、この4割くらいにまでディスカウントが受けられます。現在の米国のトップクラスとされる大学や大学院はこの2倍、3倍の学費になっていると思うので、日本の大学院に近いこの学費を、正規の学費でも、とても安いと思う人もいるでしょう。

キャリア支援も充実しています。教員からの支援だけでなく、情報学大学院専属のキャリアコンサルタントがおり、またオンラインでもさまざまな資料や情報を提供しています。それは入学前段階からはじまっており、例えばMLISのプログラムでは以下の14のキャリアが想定されていますが、同校のHPではそれぞれのキャリアの世界について紹介しています(概観;就職の機会;核となる理論や知識;履修が期待される科目などがわかる英語のページ)。

- 大学図書館

- データサイエンス

- デジタルキュレーション

- デジタルサービス(利用者向けのデジタルプラットフォームを構築する際の技術面とユーザビリティ面に焦点をあてる)

- 最先端テクノロジーとデジタルサービス(現在および未来のユーザー体験(UX)に焦点をあてる)

- 情報の仲介や指導

- 情報組織、記述、分析、検索

- リーダーシップとマネジメント

- 文化遺産と記録のマネジメント、デジタル化、保存

- 公共図書館

- 専門図書館

- ティーチャーライブラリアン

- ウェブプログラミングと情報アーキテクチャ

- 児童青少年サービス

サンノゼ州立大学の情報学大学院は、こうしたプログラムをすでに10年以上、すべてオンラインで提供しているのです。しかも、基本は非同期、つまり、決まった時間に授業をして配信しているというよりも、なるべく学習者の都合で学んでゆける仕組みになっています。そして、これは2020年のパンデミックで急にオンライン化を迫られた日本の大学の私たちには耳の痛いことですが、オンラインでの教授と学習の方法について、教職員も学生もトレーニングを受けています。この学生側のトレーニングは、入門クラスとして提供されていて、かつて、東山由依氏がそのシラバスを翻訳しているので、こちらからご覧ください。MLISのプログラムは、2014年に、オンライン学修コンソーシアム(OLC)の優秀オンラインプログラム賞(Outstanding Online Program)を受けています。学習効果;費用対効果;学生満足度;教職員満足度などを評価されて選ばれました。サンノゼ州立大学情報学大学院のオンラインの学修環境は、マルチメディア体験を通してよりよい学習経験を提供しているし、また、将来の専門職キャリアにおいてずっと使うことになるだろうインタラクティブなオンラインの各種ツールを学生時代に経験させることもできていると言えます。学習マネジメントシステムはCANVAS。ビデオ会議システムはZOOM、そしてビデオレコーディングにはPanoptoを採用しています。それ以外にも、学生教職員は各種のソフトウェアやアプリを使用して交流しています。

サンノゼ州立大学の情報学大学院は、国際的な活動にも熱心です。同校の戦略計画(Strategic Plan)では、戦略的方向性の一つに、次があります。

戦略的方向性2:コンピテンシーにもとづくカリキュラムとプログラムを開発し、提供する。それらは情報専門職のあらゆる領域の研究と実践をふまえる。

そしてこの下に、以下があります。

2.3 授業内容、課題、インターンシップ、そして情報学大学院の教職員の専門職のつながりをとおして、各科目の国際化を推進する。

これをふまえ、学生たちは例えばMLISの修了時までに、アウトカムの一つとして次を達成しなければなりません(Program Learning Outcomes-MLIS: Statement of Core Competencies)。

O.文化、経済、教育、社会的な幸福を支える効果的な情報実践について、グローバルな視野を理解している。

さて、サンノゼ州立大学図書館情報学大学院の概要が明らかになったところで、次回以降は、カリフォルニア州の学校図書館担当者ティーチャーライブラリアンの養成に話題は移ります。

(注1)Hirsh教授は2010年8月から2020年3月の間、サンノゼ州立大学情報学大学院の教授であり、研究科委員長でした。昨年、学内改組で情報学大学院は専門職およびグローバル教育学部(College of Professional and Global Education)のもとに移され、その大きな組織の副部長ポスト(Associate Dean)に異動されています。

管理人

キーマスター放送大学の塩谷京子です。ここでは、探究のプロセスを切り口として、毎回一つのトピックをもとに、学校現場のエピソードを交えながら連載しています。読者の皆さんが、「探究のプロセスと日々の授業」とをつなげて考えてみる機会になるようなトピックを、毎回選んで書いていきます。

第2回のトピックは、「生徒の問いを言語化する」です。

今回は「課題の設定」の過程を重視している高等学校の現場から、問いを言語化する授業場面でのエピソードを紹介し、生徒を取り巻く情報社会の一端を垣間見てみようと思っています。

今や、スマホがなかったときを思い出すのも難しいですが、スマホで情報検索ができなかった頃、どのように情報を得ていたのでしょうか。テレビやラジオを見たり聞いたりした、書店で立ち読みをした、学校の図書館や公共図書館で調べたなど、昔の記憶が蘇ってきたでしょうか(物心ついたときにはスマホを使っていたという年齢の方は、いつのことなのかと不思議に思うかもしれません!)。スマホがない頃、知りたいことがあるときには、誰かに尋ねる、読んで調べるなど、自分で行動を起こす必要がありました。自分の考えを表現しようとしたら、情報に辿り着くまでに想像できないほどの時間や労力を使っていたのです。

しかし、今は、どうでしょうか。スマホからは、雪崩のように情報がやってきます。そして、その情報に乗っかるように発信者の考えも一緒にやってきます。例えば、スマホを見ていたら、「こもる生活 家電好調」という見出しが目に入ったとします。この見出しを見た瞬間、皆さんはどういう行動をとるでしょうか?

その1 自分には関係ない、興味がないから、スルーする。

その2 何となく興味があるから、クリックする。

瞬間的にスルーしたりクリックしたりすることは、当たり前の行動様式になっています。クリックしたとき、読み手に入ってくるのは事実だけではありません。そこには、「家電好調の背景にはこもる生活がある」という発信者の考えが反映され、発信者の考えも事実と同時に読み手に届けられているのです。ですから、「家電好調 こもる生活」ではなく、「こもる生活 家電好調」と、意図的に配置されています。このように、今の子供たちは、事実と意見を同時に手に入れることができる環境で生活をしているのです。

「考えは多くの事実を得てから生まれるものである」とか、「考えを作ったり話したりするのは難しい」というのは、スマホがない時代には当てはまりますが、今を生きている子供たちには、意外と当てはまらない場合が多いのです。複数の根拠、確固たる事実を自分がもっていなくても、例えば「オリンピック開催に賛成」「開催には反対」と言えてしまう、このような環境の中で大人も子供も生活しています。

高校2年生の「総合的な探究の時間」(注1)を担当している Y 先生は、自分のテーマを決めようとするとき(注2)、生徒が最初に書く言葉は、大きく二つに分かれると言います。皆さんは、これらの言葉を聞いたとき、生徒の問題意識をどのように捉えますか、そして、生徒自身が1年間探究するに値する問いを作るところまでどのような支援をすると考えますか。

一つは、「モテたい」というように、現実的な、身近な言葉です。

もう一つは、「地球温暖化」など、世間一般でよく見かける言葉です。

生徒の足りない視点を補いながら、

問いをつくる支援をしている Y 先生Y先生は、両者を視野に入れた上で、支援の仕方を変えていると話していました。後者の言葉からスタートする生徒には、「地球温暖化」という言葉と自分との結びつきが弱いので、「地球温暖化とどんなつながりがあるの?」「なぜ地球温暖化は、自分にとって問題なの?」などと問い、自分とのつながりを言語化していく対応をしています。前者の言葉からスタートする生徒には、「どういうとき、モテたいと思った?」というように、経験を問い、例えば、モテたい→見た目重要→男女平等→ジェンダーというように、経験を少しずつ抽象化していく対応をしています。

前者の生徒は、興味・関心のあるピンポイントからスタートしているのに対し、後者の生徒は、世間一般で言われている情報や小中学校で学んだ知識をもとに言葉を選んでいます。いずれも「モテたい」という自分の考えや、「地球温暖化」が現代社会の問題であるという考えを述べていることは同じです。つまり、生徒は考えを言葉で表現できてしまうのです。しかし、自分自身とのつながり(動機)や言葉の定義や使われ方などが曖昧であることから、それぞれに応じた対応をしていることが、このエピソードから見えてきました。

生徒が探究の過程を貫くテーマを決めるとき、自身の中にある考えに向かう「問い」を文にして、自分だけでなく伝える相手にもわかるように表すことが必要です。そのためにY先生は、現代社会に生きる生徒がどのように「情報」と接しているのかを受け留め、生徒が足りない視点を補いながら支援をしていました。問いを言語化することは、各教科の授業でも行われています。第3回は、小学校でのエピソードをもとに、子供と共に問いを作り解決する授業を見ていこうと思います。

(注1) 小中学校では「総合的な学習の時間」に対し、高等学校では「総合的な探究の時間」です。「総合的」「時間」は同じですが、「学習」「探究」という点が異なります。それぞれの目標は、以下の通りです。

「総合的な学習の時間」の目標:探究的な見方・考え方を働かせて、横断的・総合的な学習を行うことを通して、よりよく課題を解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能力を次の通り育成することを目指す。

「総合的な探究の時間」の目標:探究の見方・考え方を働かせ,横断的・総合的な学習を行うことを通して、自己の在り方生き方を考えながら、よりよく課題を発見し解決していくための資質・能力を次のとおり育成することを目指す。(注2)Y先生の高校では、テーマの設定で1学期間を費やすそうです。似たテーマの生徒同士でグループを作り、テーマに関する基本情報を複数の書籍などから収集した上で、研究計画を立案して夏休みに入ります。

管理人

キーマスター浅石卓真です。前回(第1回)は、世界的な学校教育の潮流の中で「探究」が注目されるようになってきた経緯を概観しました。今回(第2回)はこの流れを日本の文脈に沿って、もう少し具体的に見てみようと思います。

変化の兆しは、日本が大量生産方式の物づくりを中心とする産業社会から、先進的な技術開発を行う知識社会へと移行した 1970 年代後半から現れます。知識社会では既に分かっていることを効率的に詰め込むことよりも、新たなことを生み出すために創造性を育むことが重要視されます。 1980 年代に中曽根内閣のもと戦後教育の総決算として開かれた臨時教育審議会ではこのことが明確に意識され、個性の重視・育成をスローガンとして掲げて、教育の個性化が提案されました。

個性の重視・育成という方針は当初、児童・生徒に自らの興味・関心に基づいて学ばせる動きとして推進されました。 1989 年の学習指導要領では、知識の習得だけではなく児童・生徒の関心・意欲・態度が重視され、思考力・判断力・表現力に裏づけられた自己教育力を獲得する「新学力観」が提唱されています(水原,2010)。当時の学習指導要領には「各教科等の指導に当たっては、体験的な活動を重視するとともに、児童の興味や関心を生かし、自主的、自発的な学習が促されるよう工夫すること」とあります。ここから、自己教育力をつけるには児童・生徒の興味・関心を引き出すことが基本であり、そこでは体験的な活動が有用と考えられたことが窺えます。

児童・生徒の興味・関心に基づく主体的な学習は、次第にその内実として、課題(問題)を解決する活動が強調されていきます。1998 年の学習指導要領で新設された総合的な学習の時間では、その狙いが「自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質や能力を育てること」と述べられています。その後の 2008年の学習指導要領でも、単なる体験学習や見学よりも、自ら課題を見出し、解決を目指して情報を収集してまとめ、その結果を表現したり発表したりすることが目標に掲げられるようになりました。

このように日本では、知識社会への移行とともに教育の個性化が掲げられ、その中身が一人一人の興味・関心に基づいた体験的な活動から、自ら設定した課題を解決することで学ぶという探究的な学習へと発展してきたと言えます。前回も触れましたが、探究的な学習では課題を解決するために文献調査や聞き取り調査、実験や観察、アンケート調査などを行い、その結果を文章にまとめたり口頭発表したりします。 2008 年の学習指導要領では児童・生徒が自ら学んでいく方法が多くの教科で言及されるようになり、 2018 年の学習指導要領では高校で「理数探究」「世界史探究」といった「探究」を冠した科目が新設されるなど、その傾向はますます強まっています。

なお、探究的な学習と同義で使われることもありますが、日本の教育界で特に資料を活用することを重視する用語として「調べ学習」があります。これは 1980 年代から学校図書館関係者を中心に、その後教育工学の関係者にも使われ始めた用語です。調べ学習には国語辞典や百科事典の使い方、目次・索引の使い方、要約や引用の仕方などを学び、調べたことを発表するといった活動が含まれます。学校現場では「調べ学習」が色々な意味で使われており、「調べ学習」は「探究学習」の一つのステップと捉える見方もあるようです(国立国会図書館国際子ども図書館,2012)。ただし、今回の連載では両者をあまり区別していません。

探究的な学習の実態は多様です。自然科学的な興味・関心を追求していくならば実験や観察がメインになりますし、社会科学ではフィールドワークやインタビューがメインとなります。しかし、スーパーサイエンスハイスクールなど予算がつき特別な設備が整っている学校を除いては、児童・子供が行う直接の経験や観察には限界があります。これは中学生や高校生になると顕著であり、例えば以前に私が関わった、「図書館を使った調べる学習コンクール」の入賞作品の調査を見ると、学年が上がるにつれて作品のテーマが自然科学系から人文・社会科学系統に移っています(浅石,2012) 。そのため、多くの学校では探究的な学習において多かれ少なかれ、文献調査が必要になると考えられます。

探究的な学習、特にその中でも文献調査で利用される資料は、教科書や副教材とは位置づけが大きく異なります。日本の教科書は、基本的に教室での一斉教授を前提として、同じ内容を児童・生徒に共通に理解させるためのものです。これに対して探究的な学習で利用される資料は、児童・生徒が調べてまとめる力をつけるための素材(材料)としての役割が強調されます。ただしこれは日本の場合であって、例えば一人一人が自分の考えを表現することを重視してきたアメリカでは、教科書は分厚いハードカバーで学校に備えつけられており、授業中に必要に応じて知識を取り出すための参考書(レファレンス・ブック)に近いものとして扱われています。探究的な学習が、多かれ少なかれ文献調査を伴うものとすれば、必然的に多様な資料が必要となります。課題が児童・生徒の興味・関心に即したもので、学習内容が一人一人違うものならば、原理的には教室にいる児童・生徒の人数分だけの資料が求められるからです。そのような多様な資料を調達する場として学校図書館が、それを支援するために学校図書館専門職が必要となるわけです。それでは学校図書館は、日本の学習指導要領の中でどの程度/どのように言及されてきたのでしょうか。次回以降はこのことについて検討していきたいと思います。

参考資料:

- 水原克敏(2010)『学習指導要領は国民形成の設計書:その能力観と人間像の歴史的変遷』東北大学出版会, 2010. 引用は p.186.

- 国立国会図書館国際子ども図書館(2012)『図書館による授業支援サービスの可能性:小中学校社会科での3つの実践研究(国際子ども図書館調査研究シリーズ第2号)』国立国会図書館. 引用は p.36.

- 浅石卓真 (2012)「受賞したのはどのような作品か」, 根本彰(編著)『探究学習と図書館:調べる学習コンクールがもたらす効果』学文社. 引用は p.67-68.

管理人

キーマスターカムカムクラブ(同クラブの活動についてはこちら)は1冊の本の読みきかせからスタートする。本をより多く紹介したいのはもちろんだが、数年前からそう決めたのは、子どもたちが席について少し落ち着く時間を取りたいのと、「面白い本を紹介するから、時間に遅れないでね」というメッセージを送りたいからである。実際こうしてから遅刻者が減った。紹介する本は、まだ学校図書館にも並んでいないような新作から選ぶことが多い。そんな旬のおすすめ絵本についても【図書紹介】で紹介していく。

2021年6月の読み聞かせに選んだ本は、『いえのなかと いえのそとで』(原題 Outside, Inside)である。

「さあ、次の本はなんについての本だと思う?」と言って、読み聞かせを始めた。

きせつがかわる ちょっとまえ、いつもとおなじような日に しんじられないことがおこりました。

(ページをめくる)

いえのそとにでていたひとたちが・・・

(また、めくる)

いえのなかからでなくなりました。

ここまで読んだとき、「コロナだ」と男の子の声が聞こえた。

レウィン・ファム作, 横山和江訳(2021)『いえのなかと いえのそとで』廣済堂あかつき.

真剣な表情の子、戸惑った顔をしている子・・・集中していることはマスクの顔からもわかり、子どもたちはどう受け止めているのかと気にしながら慎重に読み進めていく。文は少ないが、カラフルで親しみやすいイラストレーションが魅力的だ。よく見ると、ロックダウンで家にこもっている多様な人々の様々な日常をていねいに描いていることがわかる。また、「いえのそとで、しごとをする ひつようのあるひとたち」=エッセンシャル・ワーカーも登場する。病院の場面のページではこちらの読みきかせの声がつまりそうになる。また、子どもたちを前にすると、とりわけ「いえのなかでも、こどもはおおきくなりました。」の一節が胸に迫る。

そして、「だれもがしんじているのです。かならず、はるはやってくる、って。」と読んだとき、「えー! 冬だったの?」と無邪気な女の子の声が聞こえた。「これは、ココロの春ってことだよね。」と言ってはみたが、この表現は彼らには少し難しかったかもしれない。もっと絵をじっくりと鑑賞すべき本だが、距離をとって見せているので、コロナ下での読みきかせではかなわない。

読み終わって聞いてみた。「みんな去年からそれまでとは違う生活になっちゃったと思うけど、まだ特別なことある? 学校ではどう?」 それに対し、誰かが「給食のときはしゃべっちゃいけない。」と言うと、「そうそう。でも、音楽とか、ずっとかかってるんだ。」と男の子が少しうれしそうに教えてくれた。子どもは大人が思っているよりずっと柔軟でたくましいのかもしれない。

今回は、みんなの日常と世界はつながっているんだよと本から少しでも感じて欲しくてこの絵本を選んだ――家の外で大好きな人たちと自由に会える日を願いながら。

上記の図書紹介は、「友だちは最強の環境」(2021年9月1日公開)の末尾に記していたが、本サイトに【図書紹介】のコーナーが作られたのを機に、独立した記事として2022年4月8日に再公開しました。

(青栁啓子)

管理人

キーマスター甲州市立勝沼図書館の青栁啓子です。これから、「遊びと探究のあいだ」をテーマに投稿していきます。

「本を読む」ということについて考えてみよう。それは、自らページをめくり、文字を目で追い、文章を理解するという一連の動作である。読み手が行為の主体者にならなければ成就しない。紙がデジタルに変わってもこの本質は変わらない。

その事実をぺナックは小説風にこう表現している。

「本を読む」という動詞は「本を読みなさい」という命令形には耐えられないものだ。他の動詞、たとえば「愛する」とか「夢を見る」などと並んで、この「読む」という動詞は命令形への嫌悪感を共有している・・・

ダニエル・ペナック著,浜名優美・木村宣子・浜名エレーヌ訳(2006)『ペナック先生の愉快な読書法』藤原書店 (初版1992年)

原題はComme un roman。命令形が似合わない動詞の仲間には「遊ぶ」と「探究する」も加えることができるだろう。遊びは、命じられた途端に遊びではなくなり、人に言われてする探究活動は、単なる課題(タスク)の消化になってしまうからだ。

この連載では、探究活動の前段階として、子ども自身が考え発信する主体的な存在になることを目指す読書クラブ「カムカムクラブ」の活動報告を柱にして、グループで「遊ぶこと」がどのように自ら「読むこと」「学ぶこと」につながるのか、そのプロセスに注目しながら考えていきたい。

カムカムクラブとは

カムカムクラブは甲州市立勝沼図書館が運営する会員制の子ども読書クラブである。

設立は2003年で2021年現在19期目。図書館側のスタッフは入れ替わりながら、現在3名で担当しているが、私自身は設立以来関わっている。対象は小学3,4年生を対象として、本を読み・自ら考え・発信する子どもを育てることをねらいとしている。定員は20名、期間は4月~翌3月までの1年間。希望すれば2年間継続できる。読むこと、地域を学ぶこと、図書館利用教育、の三つの柱を基本理念にしてた当クラブがこの年齢層を対象としたのは、読書離れが始まるとされ、読み聞かせを楽しむ時期から自分で本を選び始める大切な時期でもある小学3・4年生をサポートするためである。読書活動には読書へのアニマシオン(注1)の手法を参考に、教育目的のある遊びを取り入れた活動を行う。また、地域文化に触れ、体験することを重視する。子どもたちがクラブ修了後も継続して生涯学習者となるために、公共図書館の使い方もしっかり学ぶ。工作やクッキング、本のプレゼントも行うため、参加者には活動実費として年会費3,000円を会員に負担してもらっている。最初の数年はメンバー集めに苦労したが、今では申し込み日初日に定員に達する図書館の人気事業に成長した。本連載では、このカムカムクラブのこれまでの19年間の活動を紹介し、子どもたちの反応も報告しながら、プログラムのポイントを解説していく。また、読み聞かせした絵本に関しても、旬の情報を伝えていこうと思う。

第1回 友だちは最強の環境

カムカムクラブは、毎年4月に新たに始まる。市内13校の小学校からの参加なので、子ども同士の顔見知りは少ない。みんな他にどんな子が来ているのか、とドキドキしながら初日を迎える。開会式で館長やスタッフの挨拶に続いて、会員は一人ずつ自己紹介をする。名前、学校、学年に、今頑張っていることを一言加える。考えながら、「一輪車を頑張っています」「ピアノを練習しています」と伝えてくれる。全員しっかり話せる年もあれば、泣き出して前に出られない子がいる年もある。でも、心配はしていない。1年かけて活動していく中で、この中に話せる友だちができれば、そんな不安はすぐに解消するからだ。こういう活動に参加する子は元々本が好きで、みんなの前で意見を述べるのも得意な子が多いのではないかと言われることがある。でも、決してそんなことはない。「うちの子は人前で話すことが苦手なのですが大丈夫でしょうか?」「学校で先生に人の話を聞かないと言われているのですが・・・」申し込みの際に不安そうな保護者の声を聞くことも多い。私たちにできることは、子どもが不安なく自分の考えたことを話せる環境 (注2) を整えるだけで、そのために「遊び」の形を工夫する。これからの活動を楽しむために、子どもたちにとって、友だちになるはずの他の参加者を知ることは大切な要素である。その一歩となるよう自己紹介カードに記入してもらって、小冊子にして配布することにしている。

開会式が終わったら、カムカムクラブで読書活動の中心に据えている読書へのアニマシオンを早速体験してもらう。今回、定番のひとつ『ともだちや』を読むプログラムを紹介しよう。これは、ともだちが欲しい寂しがり屋のきつねが、1時間100円の<ともだちや>を始め、失敗もするけれど、親友のオオカミを得るという物語だ。その後人気シリーズとなった絵本で、大抵の小学校図書館に入っている。ここでは、みんなにもオオカミのような友だちを見つけて欲しいという願いもこめて選んでいる。

手順は以下のようにすすめる。1)大型絵本を使って読み聞かせをする 2)二人に一枚ずつ本に関するクイズカードを配る。(カードには物語の登場順に番号が振ってある。) 3)クイズの答えはなにか二人で話し合う。 4)番号順に二人で発表する。(一人が問題を読み、もう一人が答えを言う。) 5)答えるごとに、絵本をめくりながら、答え合わせをする。そうすることで、もう一度みんなで『ともだちや』のストーリーを辿ることになる。ここで、子どもたちに必ず伝えることは、たまたま難しい問題が当たってしまうかもしれないけれど、これは遊びだから間違えてもいいし、二人ともわからなかったら、他の人がわかるかもしれないから助けてもらえばいいよ、ということである。クラブを始めたころはこのやり方に慣れるのに、数回の実践が必要だったが、最近は初回から受け入れてもらえる感触がある。それは、おそらく甲州市のすべての小学1,2年生が1年に2回の読書へのアニマシオンの授業を体験しているからであろう。

クイズの中で子どもにとって難しいのは、<さいしょに「ともだちやさん」と声をかけられたキツネは何をしながらくさやぶをのぞきこみましたか?>という問いである。本文には「もみてをしながら くさやぶをのぞきこむと」と出てくるので、答えは「もみて」である。難しい理由は二つある。ひとつは「もみて」という言葉自体を子どもが知らないこと。音でおぼえていて、正解が出ることもあるが、「じゃあ、もみて、みんなでやってみよう。」と言うと、みんなでいっせいに肩もみの動作を始めたことがあった。(このアイディアには正解をあげたい!と思ってしまった。)「もみてって、人が誰かにお願いごとをするときに、腰を低くしてする動作だよ。例えば、商売人が誰かにものを売りたい時にするイメージ。ともだちやも商売だもんね。」と言うと、納得してくれる。もうひとつの理由は、「ここでキツネはもみてができない」という子どもから出た発言で気づかされた。確かに、そのページの挿絵のキツネは両手に提灯を持っているので、両手をこすり合わせる動作のイメージに直結しない。「きっと、提灯を置いて、覗き込んだんだよ。」と言うことにしているが、このように、子どもから教えられることも多い。では、「もみ手」はもう古い言葉で、使わないのかと思っていたところ、今アニメでも大人気の『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂』第1巻の「カリスマボンボン」のエピソードに「もみ手をしながら、典行はおかみをオーナー室へ案内しようとした。」という件を発見した(注3)。このクイズは、まだ使える。

このアニマシオンは、入門編として先生や大学生にすることもある。クイズの中で、大人には難しいけれど、子どもには簡単というものもあり、それは<キツネがおだいをもらおうとしたとき、オオカミはなにをしていましたか?>という問いである。答えは「ワイン(またはジュース)を注いでいた。」なのだが、それは文章にはない。イラストで描かれているだけである。大人は見落とすことが多いけれど、子どもは絵をしっかり見ているので正解できる。絵本の場合、絵も言葉と同様にとても重要な表現だと再認識させられる。また、ここはワインの生産がさかんな勝沼地域なので、他の場所での実践では出てこない「ワイン」という言葉が必ず子どもたちから出てくることも記しておこう。

見事な「もみて」!

「ともだちや」力を合わせて再現中

内田麟太郎文, 降矢なな絵(1998)

『ともだちや』偕成社.最後のクイズまで答えたら、本を閉じて、次の活動に移る。「ともだちやの姿を思い出そう」というグループ活動である。表紙に奇天烈な格好をした<ともだちや>のキツネ ーともだちやののぼりと飾りとゴーグルをヘルメットにつけて、提灯を持ち、スイカ柄の服を着て、腰には浮き輪をはいているー がいる。それをみんなで思い出しながら、キツネの輪郭のある画用紙に絵で描いていくというものだ。これも簡単な共同作業をすることで、仲間づくりへつなげることをねらいとしている。今までは、机の上で頭を寄せ合って同時に描いていたが、今年は密を避けるために、紙を壁に貼って描く人は一人で、順番に書き足していく方法を採った。不完全なファッションのキツネが5体誕生したが、みんな打ち解けてきて楽しそうである。最後に全部の絵を前に貼りだして、みんなで拍手して終了。以上が、4月に行うプログラムの例である。

(注1)「読書へのアニマシオン」はスペインのモンセラット・サルト氏とグループの仲間が1970年代からの実践をもとに開発した子どものための読書教育メソッド。本を読んでからその内容について集団で遊ぶという方法で、教育的目的をもった遊びを行う作戦(ストラテジー)を75種提案している。マリア・モンセラット・サルト著, 宇野和美訳(2001)『読書へのアニマシオン:75の作戦』柏書房.

(注2)1999年にエイミー・C・エドモンソン氏(Amy C. Edmondson)が提唱した「心理的安全性」(Psychological Safety)という概念は、子どもたちの学ぶ環境を考える上で参考になる。

(注3)廣嶋玲子文, jyajya/絵(2013)『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂』偕成社. 引用はp. 109.

管理人

キーマスター放送大学の塩谷京子です。ここでは、探究のプロセス(注1)を切り口として、毎回一つのトピックをもとに、学校現場のエピソードを交えながら連載していきます。授業を担当している先生方、図書館で情報収集する子供を支援している司書教諭や学校司書、将来に向け自身の専門分野を学んでいる学生の皆さんが、「探究のプロセスと日々の授業」をつなげて考えてみる機会になるようなトピックを、毎回選んで書いていきます。文中に、(注)を設けました。(注)に関する説明は、最後にまとめて書きましたので、必要に応じて参照してください。

第1回のトピックは、「疑問を抱くことや問うことを楽しむ」です。

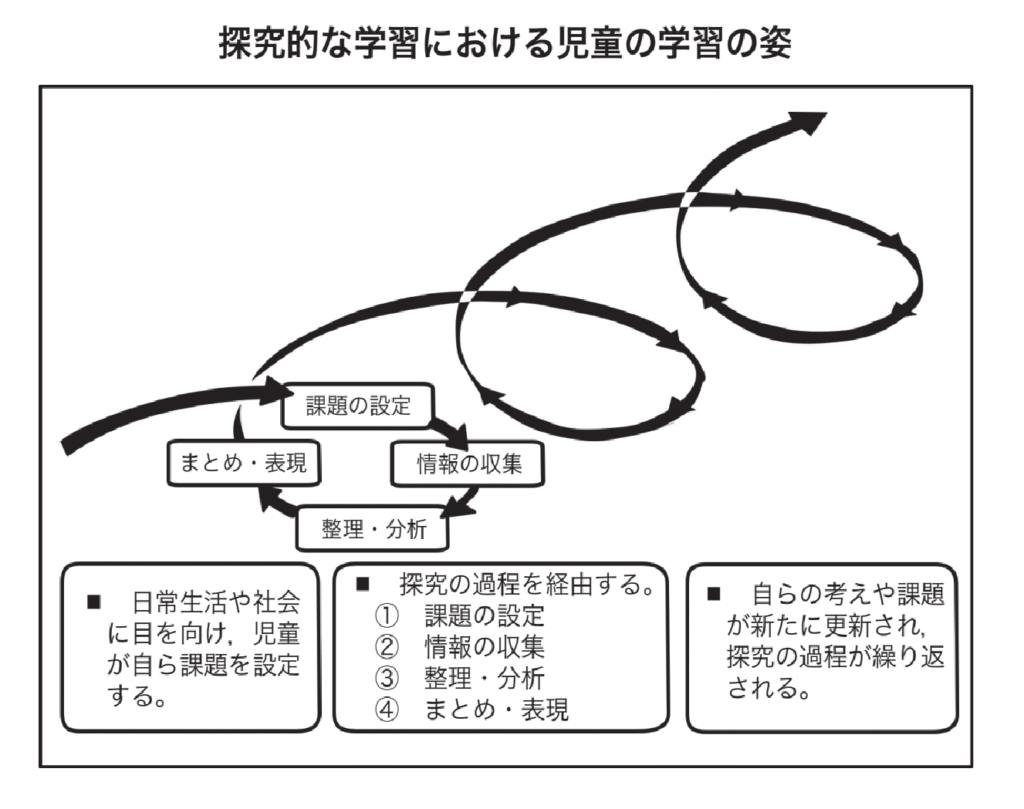

そもそも探究は世界各国で行われており、探究するときのプロセスモデルが開発されてきました(注2)。我が国(文部科学省)では、以下の図のように、「課題の設定」「情報の収集」「整理・分析」「まとめ・表現」という四つの過程が示されています。この四つの過程を見たときに、教育に携わる大人の視点には2通りあります。一つは、教師が導く、教師が教えるという視点です。これに対し、もう一つは、子供が学ぶという視点です。探究は、後者の子供が学ぶという視点で、プロセスモデルが開発され、実践事例が紹介されてきました。実践事例には、子供が自分が知りたいことを見える化したり、集めた情報を比較・分類・関係づけしたりするときに役立つシンキングツールの活用事例や、探究のスタートでもある「課題の設定」を重視した展開事例など、子供が学ぶ視点に立った取り組みが報告されています。これらの中から、「疑問を抱くことや問うことを楽しむ」ことを取り上げ、幼児教育現場のエピソードを紹介します ( 注3)。

幼稚園や保育園の幼児をはじめ児童・生徒は、たくさんの不思議を抱いて生活しています。言葉にできる子供もいますが、できない子供もいます。いずれにしても、疑問だらけの中で、毎日の生活が続いています。例えば、動物園に行ったとします。興味のある動物や、動物の仕草をじっと見ています。

日本平動物園の象 ゾウさんの鼻、どうしてあんなに長いの?

と言ったとき、大人であるあなたは、どういう行動をとるでしょうか。そして、次のような受け答えを子供にしたとき、子供はどう思うのかを想像してみてください。

その1:そうねえ、何でだろうねえ。

(子供の問いをスルーする)

その2:鼻が長いと、草を食べるのに便利だと思うよ。ほら、見てごらん、上手に鼻を使って草を食べているでしょ!

(子供の問いに対して答えを言う)

その3:不思議だね。一緒に、調べてみようか。

(子供に解決の方法を示す)

大人は、疑問や問いがあると、答えを出す、解決するという方向へ動こうとしませんか。先日幼児教育に携わる方から、もう一つの行動があることを教えていただきました。

その4:なるほど、それなら、何で、キリンの首は長いの?

(似た視点で、幼児に尋ね返す)

そうすると、幼児の中には、「それなら、何で、ウサギの耳は長いの?」と、さらに尋ねてくる子もいるそうです。

どうですか、子供が問うことを楽しんでいる様子が浮かんできませんか。答えを導くことより、疑問にあふれている生活や疑問を生み出す体験に費やす時間や空間の重要性を改めて認識したエピソードでした。大人はつい答えを導くにはどうしたらいいのかと考えがちですが、子供の問いは緊急に答えが必要なものばかりとは限りません。そればかりか、哲学的な問いを投げかけてくるときもあります。さらに、問いの答え自分で見つけたときは、教えてもらったのとは違う喜びがあるものです。海外で探究のプロセスモデルが開発され、実践が重ねられた背景には、教師が教えることだけが教育ではない、子供が疑問を抱くことや問うことを楽しみ、子供自身が解決していくという、学習者主体の考え方があります。

私たちを取り巻く日常生活や社会生活に目を向けたとき、自分で判断し決めていくことが次から次へとやってきます。判断するためには知識・経験・情報などが必要です。一昨年、私は左足のかかとを骨折してしまいました。医師からは、手術をしない選択肢を含めて四つ提案があり、自分で選ぶように言われました。しかし、外科手術の知識や経験のない私は選ぶことができません。それぞれのメリットデメリットを医師に質問しました。「入院期間が少ないのはどの方法か」「手術後の負担が少ないのはどの方法か」など、自分の判断に必要な情報を得るためにたくさんの問いを医師に投げかけました。医師は端的に答えてくれました。

このように、判断するときに必要な情報を得るためには、多方面からの視点と、問いを言語化するスキルが必要になります。小さいときから、体験や擬似体験を通して五感を使い、疑問を抱くことや問うことを楽しむことは、生涯必要な問う力(質問する力)を培う基盤になると考えています。第2回では、「問うこと」にさらに焦点を当てていきます。「課題の設定」の過程を、生徒が主体的に取り組んでいる高等学校の現場からエピソードを紹介し、生徒を取り巻く情報社会の一端を垣間見てみようと思っています。

( 注1)「プロセス」の意味や使われ方として、過程や経過(例:プロセスを経る)、手順や方法(例:目的までのプロセスを確認する)、順序・段取り(例:作業のプロセスを確認する)などがあります。

( 注2)代表的なプロセスモデルとして、1990年にアイゼンバーグ&ベルコヴィッツによって発表されたBig6モデルがあります。問題に対して情報によって解決していくプロセスを、6段階で表しました(①課題を明確にする ②情報探索の手順を考える ③情報源の所在を確認し収集する ④情報を利用する ⑤情報を統合する ⑥評価する)。また、六つのそれぞれの段階において、必要な情報活用スキルも示されています。

( 注3)「課題の設定」のスキルは、既に確立され、書籍等でも紹介されています。また、新学習指導要領に伴い新しくなった教科書にも、具体的に図や手順などを交えて示されています。この連載でも紹介していきます。

管理人

キーマスター宮澤篤史です。これから「多文化サービスと多文化共生」というテーマで連載をしていきます。本連載では、公共図書館を対象に社会学的研究を行う筆者が、多文化サービスの歴史や展開、日本国内外での実践例、および研究動向を紹介しつつ、「多様性/ダイバーシティ」や「多文化共生」ないし「多文化主義」といった言説・取り組みへの批判的視点についても述べていきたいと思います。第1回となる本文では、多文化サービスの理念と原則について概説します。

グローバル化が進み、国籍、民族、言語、宗教など、日本に暮らす人びとのバックグラウンドはさらに多様化しています。法務省の統計によると、日本に暮らす外国籍住民は288万人を超えており(2020年末時点)、いわゆる「ハーフ」の人びとなど、外国籍という条件では統計上可視化されない市民も含めれば、その数はさらに大きくなると考えられます。また、文部科学省の発表する「日本語指導が必要な児童・生徒」数は、外国籍児童・生徒で40,755人、日本国籍児童・生徒で10,371人(ともに2018年末時点)と上昇し続けており、多文化・多言語化への学校現場での対応も迫られています。このように、日本社会の多文化・多民族化は今後の未来予測ではなく、過去から続く現在の状態なのです。

この社会状況に対応する図書館サービスが「多文化サービス」です。国際図書館連盟(IFLA)には多文化社会図書館サービス分科会(Library Services to Multicultural Populations Section)が結成されており、日本図書館協会には多文化サービス委員会が置かれ、取り組みがなされてきました。また、図書館情報学研究者の小林卓氏(故人)や、同氏が中心となり発足した多文化サービスに関する研究・運動団体である「むすびめの会」(図書館と多様な文化・言語的背景をもつ人々をむすぶ会)を代表として研究が蓄積されてきました。

多文化サービスとは?

多文化サービスとは、地域社会の民族的、文化的、言語的多様性を反映した図書館サービスを指します。図書館における多文化サービス概念が発展したのは1960年代から1970年代にかけてのことで、アメリカや北西ヨーロッパ諸国、オーストラリアなどの国々を中心に発展してきました(小林・高橋,2009)。19世紀末から20世紀初頭にかけてアメリカに急増した移住労働者への図書館サービスが嚆矢ともいえますが、当時のそれはアメリカ社会への「同化」を目的としていた点で、現在展開される多文化サービスの理念とは異なっているといえます(この点に関しては後続の回でも言及します)。日本では、民族的・文化的・言語的差異を理由にした図書館利用上の不利益があってはならないという考えに基づき、障害者サービスとの関わりのなかで発展してきたという経緯があります。

多文化サービスの実践例は例えば、利用者の母語での資料提供、相互理解に向けた利用者どうしの交流促進プログラムの実施、多言語でのおはなし会、多言語・「やさしい日本語」での館内表示作成などが挙げられます。より具体的なイメージをつかんでいただくために、後続の数回で多文化サービス実践の具体例を紹介します。

多文化サービスの理念・原則

では、多文化サービスはどのような理念や原則のもと実践されているのでしょうか。

図書館情報学者の小林卓(1995)は、多文化サービスの根底理念として、

- すべての住民にたいする公平で平等な図書館サービスの提供

- マイノリティ住民が自らの言語、文化を維持・継承し、発展させる権利を保障するための一機関として図書館を位置付けること

- 多文化・多民族共生社会におけるマイノリティ、マジョリティ住民の相互理解を促進するために図書館は住民を援助することができること

の3点を挙げています。

また、2008年に国際図書館連盟(IFLA)と国際連合教育科学文化機関(UNESCO)が発表した「IFLA/UNESCO多文化図書館宣言」では、多文化サービスを進める図書館(多文化図書館)の原則を以下の4点としています。

「多文化図書館の原則」「IFLA/UNESCO多文化図書館宣言」より引用

- その人が受け継いだ文化や言語によって差別することなく、コミュニティの全構成員にサービスする

- 利用者にとって適切な言語と文字で情報を提供する

- すべてのコミュニティとあらゆるニーズを反映した、幅広い資料やサービスを利用する手段を提供する

- コミュニティの多様性を反映した職員を採用し、協力して多様なコミュニティにサービスできるよう訓練を施す

多文化図書館のとる基本的な姿勢は、多様な利用者に対して差別することなく、ニーズに基づいた適切な言語での情報提供を行うことにあります。これら理念、原則にある「すべての住民」「コミュニティの全構成員」ということばからは、多文化サービスがマイノリティ住民に限定せず、マジョリティ住民をも対象とするという含意を読み取ることができます。日本の文脈でいえば、多文化サービスは「外国人」住民のみならず、「日本人」利用者をも対象に含んでいます。また、地域コミュニティの多様性を反映した図書館職員を採用することも求められています。

さらに、同宣言に基づく多文化サービスに向けたガイドラインでは、図書館が教育、社会的関与(social engagement)、国際理解において重要な役割を担うことを踏まえたうえで、学習センター、文化センター、情報センターという三つの観点から多文化図書館の役割を以下のように示しています。

「多文化図書館の役割」『多文化コミュニティ――図書館サービスのためのガイドライン』より引用(pp.11-12)

- 学習センターとして:図書館は生涯学習のために、学習教材、言語プログラム、その他関連資料を適切な形態で提供し、利用を促す。それらを提供することにより、社会全体が教育的ニーズ全般を支援する機会を持ち、お互いのコミュニティについて学び、相互の言語的ニーズを理解し、双方の言語を学び、異なる文化を経験することで豊かな知識を得る。

- 文化センターとして:図書館は、文化遺産・伝統・文学・芸術・音楽などの異なる文化を保存・普及し、スポットライトを当て、そして発言権を与える。これにより、すべての文化的背景を持つ人々が、さまざまな形態の文化的な表現を体験し、学ぶことが可能となる。

- 情報センターとして:図書館は、情報を収集・生産・組織・保存することにより、すべてのコミュニティのニーズに対応する情報を利用しやすくしているだけでなく、文化的に多様なコミュニティに関する情報も発信している。

以上からは、適切な形態での資料やプログラムの提供により、地域社会における市民が双方向的に学び、相互理解を進めていくことが多文化図書館に期待されていると理解できます。あらゆる背景をもつ利用者によるそのような学びは、図書館が異なる文化にスポットライトを当て、その存在を社会的に可視化することによって可能になるのです。

第1回ではここまで、多文化サービスについて宣言等を参照しながら定義的に確認してきました。第2回では、多文化サービスがどのように展開してきたのか、その歴史を概説します。

参考資料:

法務省出入国在留管理庁,2021,「令和2年末現在における在留外国人数について」法務省出入国在留管理庁,(2021年6月30日取得,http://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00014.html).

IFLA, 2018, “IFLA/UNESCO Multicultural Library Manifesto,” (Retrieved July 12, 2021, https://www.ifla.org/node/8976?og=73).

――――, 2021, “Multicultural Communities: Guidelines for Library Services, 3rd edition,” (Retrieved July 12, 2021, https://www.ifla.org/publications/multicultural-communities-guidelines-for-library-services-3rd-edition).

小林卓,1995,「多文化社会図書館サービス」『現代の図書館』33(3): 216-221.

小林卓・高橋隆一郎,2009,「図書館の多文化サービスについて――様々な言語を使い、様々な文化的背景を持つ人々に図書館がサービスする意義とは」『情報の科学と技術』59(8): 397-402.

国際図書館連盟多文化社会図書館サービス分科会編・日本図書館協会多文化サービス委員会訳,2012,『多文化コミュニティ――図書館サービスのためのガイドライン(第3版)』日本図書館協会. 文部科学省,2020,「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査」,e-stat政府統計の総合窓口,(2021年6月30日取得,https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00400305&tstat=000001016761&cycle=0&tclass1=000001140106&tclass2val=0).

管理人

キーマスター南山大学の浅石卓真です。この連載では、TANE.infoのテーマである「探究」と、メディア(教材)や学校図書館との関係について情報発信していこうと思います。第 1 回は、「探究」について考えようと思います。学校教育で「探究」が重視されるようになってきたことは、教育関係者の書籍や文部科学省の文書などでもよく指摘されていますが、今回はもう少し俯瞰的な立場から、すなわち過去数世紀の学校教育の世界的な潮流の中で、探究という活動がなぜ注目されるようになってきたかを振り返って整理しようと思います。なお、以下の記述の一部は、根本彰の『アーカイブの思想:言葉を知に変える仕組み』(2020)中の第7講「カリキュラムと学び」(p.159-184)を下敷きにしていますので、もっと詳しく知りたい方はご参照ください。

学校の起源は古代まで遡ることができますが、現在につながる公教育制度としての学校は、 18 世紀から 19 世紀のヨーロッパで誕生しました。その背景には、産業革命後の社会では一定レベルの教育が労働者にも必要になったこと、そして、市民革命後の国民国家にとって国民という意識を人々に浸透させる必要があったことがあげられます。そのため多くの国では初等教育は義務教育とされ、教師中心の詰め込み的な一斉教授によって労働力として必要な読み書きや科学的知識、そして国家主義的な道徳が指導されました。学校教育には、国家に従順で良質な労働力を養成することが求められたわけです。

19 世紀末になると、そのような教師中心の詰め込み的な教育方法は批判され、児童・生徒の自主性を重んじた教育方法が提案されるようになります。この教育改革は新教育運動と呼ばれ、 20 世紀初頭から世界的に広がりました。当時の新教育運動の代表的な論客であるJ.デューイは、児童・生徒が生活や労働を通じて自ら学ぶことを重視した教育実践を行い、それを『学校と社会』という本にまとめています。そこでは、児童・生徒が直接的な経験を、書物や文献資料を読むという間接的な経験で確認することが想定されています。このように学習者ひとり一人の経験から始まり、他者と議論したり文献を読解したりすることを通じて学習していくという方法は、経験主義と呼ばれます。

経験主義はその後、学習者の心理面に関心を寄せる心理学者の理論を取り入れながら、20 世紀後半には構成主義(構築主義)へと変化していきます。構成主義は典型的には、児童・生徒が自ら知識を構築していくことで学ぶという方法であり、そこでよく行われるのが「探究」です。探究による学習では、学習者が自ら解決すべき課題を選択して解決に必要なデータや情報を集めたり、実験観察を行い、それを口頭発表したり文章にまとめたりします。探究による学習では児童・生徒が他者の言葉を参照しながら学ぶため、様々な文献を用意する必要があります。

そして構成主義が、 20 世紀末からの新自由主義的な経済思想や、そこで個人に求められる学力観にも追い風を受けて、国際的に浸透しているのが現在です。例えば経済協力開発機構(OECD)では 2000 年以降3年に一度、15 歳を対象とした国際学力調査(PISA)を行なっていますが、そこでは文章や図表を読み取り自分で考え、表現することが重視されています。またグローバル化の進展もあり、国際的に通用する大学入学資格として国際バカロレア(IB)が近年注目されていますが、 IB 認定校では論文を書いたり口頭発表を行ったりします。ここでは多くの科目で探究による学習を重視しており、学習のための資料やメディアが常に必要とされ、学校図書館が必ず設置されています。

以上のように、近代以降の学校教育は、教員による知識伝達を中心としたものから、児童・生徒の直接的・間接的な経験を重視する経験主義へ、そして児童・生徒が自ら知識を構築する構成主義へと変化してきました。それに伴って、児童・生徒が自ら設定した課題を解決することで学ぶ「探究」という活動が重視されてきた、と一応整理できます。日本では戦後の占領期にアメリカ軍によって経験主義が本格的にもたらされ、高度成長期にいったんは知識注入型の教育への揺れ戻しが起こりましたが、 1980 年代頃に産業社会から知識社会へ移行するのに合わせて、再び自主的・自発的な学習が重視されるようになりました。 2000 年代からは「生きる力」「主体的・対話的で深い学び」などをスローガンにして、問題解決能力を育成するために探究的な学習が進められています。

しかし、日本の学校現場において「探究」はまだ十分に普及しているとは言い難い状況にあります。その要因の一つは、日本の入試にあると思われます。現在でも高校受験や大学受験では、依然として教科書の内容を一通り学ぶことが要求されており、そこでは自ら問いをたてて調査したり実験したりする活動はどうしても隅に追いやられてしまうからです(根本,2017,p.176) 。それを裏付けるように、例えば 2016 年のベネッセによるアンケート調査では、「総合的な学習の時間」で探究的な学習を行なっている高校教員は全体の 42%、担当の教科・科目で行なっているのは 25% に留まっています(ベネッセコーポレーション,2016,p.2-3)。

ただし近年、そのような日本の入試にも変化の兆しが見えてきました。例えば、難関国立大学の学校推薦型選抜入試において、高校での探究学習の内容や執筆した論文を書類として提出することが求められるようになってきました。これにより、受験に対応するために知識の詰め込みを重視してきた進学校でも、探究的な学習に積極的に取り組みことが不可避となりつつあります(高橋亜希子,2020) 。日本の学校教育は、 20 世紀からの世界的な教育方法の転換の中で、本格的に変わりつつある時期にあると言えます。以上のような前提のもと、次回は日本の学校教育における「探究」の中身について、時系列に沿ってもう少し説明したいと思います。

参考資料:

- 根本彰(2020)「カリキュラムと学び」『アーカイブの思想:言葉を知に変える仕組み』みすず書房, 2020, pp. 159-184.

- 根本彰(2017)『情報リテラシーのための図書館:日本の教育制度と図書館の改革』みすず書房, 2017. 引用は p. 176.

- ベネッセコーポレーション(2016)「生徒・教師・教科がつながる探究学習」『VIEW21 高校版』p. 2-3.

- 高橋亜希子(2020)「新高校学習指導要領と探究学習:難関大学への別ルートになりつつある探究学習」『アカデミア. 人文・自然科学編』 no. 19, p. 31-43.

管理人

キーマスター中村百合子です。これから数回に分け、筆者らが2019年夏に札幌で開催した国際シンポジウムでの、サンノゼ州立大学(San José State University)のSandra Hirsh教授およびMary Ann Harlan助教授の報告をもとに、「世界最先端の図書館・情報スペシャリスト養成」について報告します。お二人の先生から最新情報をいただきながら書いていきます。また、サンノゼ州立大学のプログラムの報告に続けて、同じシンポジウムで報告をいただいた、カナダのアルバータ大学(University of Alberta)、スペインのバルセロナ自治大学(Universitat Autònoma de Barcelona)のプログラムについても紹介いたします。すでに英語ではシンポジウムの記録をこちらに公開してるので、ぜひそちらもお読みください。

この連載をとおして、現代の図書館・情報スペシャリストってどんな人?ということも、考えていきたいと思います。

第1回の今回は、北米の図書館・情報スペシャリスト養成におけるサンノゼ州立大学の位置づけをみてみます。

図書館・情報スペシャリスト養成は、北米では基本的には大学院レベルであり、図書館情報学大学院(Graduate School of Library and Information Science)と呼ばれることが広まっています。そのうちアメリカ図書館協会(American Library Association: ALA)が認定する修士号プログラムを修了すると、認定校修了者として、専門職ライブラリアン(professional librarian)への就職の道が開けます。つまり、図書館情報学大学院の修士課程というのは、プロフェッショナル・スクール(専門職大学院)の一種で、ただ学問として図書館情報学を学ぶというようなことはどこでも考えられていません。筆者は、1997-1999に認定校の一つのハワイ大学の図書館情報学大学院の修士課程に留学し、修了しましたが、ライブラリアンとしての洗礼を受けるような経験だったと思っています。そういう洗礼が全米の認定校で行われるから、修了生たちはその後、どこで出会っても、互いに話がすぐに通じると感じ、同じライブラリアン、図書館・情報スペシャリストという仲間として連帯できるのです。

サンノゼ州立大学の図書館情報学修士号プログラムは1967/68から現在に至るまで、ALAの認定を受けています。ALAの認定制度は1924/1925にはじまっており、サンノゼ州立大学があるカリフォルニアでは、その時、UCバークレーが認定を受けました。しかし、大学の認定は1994年5月で終わってしまいました。現在は、カリフォルニアには、サンノゼ州立大学のほかには、UCLAと南カリフォルニア大学(USC)が認定を受けています。カリフォルニアは人口で言ったら日本の1/3、広さで言ったら日本の9割ほどはあるので、そんなところに三つしか認定校がないということです。

サンノゼ州立大学の図書館情報学大学院について日本語で紹介されたものを探してもほとんど見あたりません。しかし、実は同大学の図書館情報学修士号プログラムは、2009年からプログラムのすべてをオンライン化し、世界中に講師と受講生を得て、そのカリキュラムの先進性とオンラインでの教授法の充実により、世界で最も評価されているプログラムの一つです。サンノゼ州立大学は、アメリカ西海岸最古の公立大学であり、シリコンバレーに位置するため、スタートアップ企業との連携も全学で行われていると聞きます。コミュニケーション・メディアが激しく変化する時代にあって、世界で最も注目すべき図書館情報学プログラムだと考え、紹介することにしました。

San Jose州立大学とその周囲 本ページ冒頭の写真は、同大学のマーティン・ルーサー・キング・ジュニア図書館。大学図書館であると同時に公共図書館としても機能している。

ALAの認定制度を含めて、北米の図書館情報学プログラムについてはこれまでもたびたび紹介されてきました。もう15年ほど前の論考にはなりますが、井上靖代氏が国立国会図書館の調査研究報告書『米国の図書館事情 2007』(p.32-36)で紹介した内容は導入として参考になります。また、近年のiSchoolとしての認定というトレンドを中心に北米の図書館情報学教育事情を紹介したものとして、古賀崇氏の2015年の発表記録も大いに参考になりましょう。

英語の参考文献としては、ALAの認定校についてのページ、サンノゼ州立大学情報学大学院のページを今回のところはあげておきます。

参考資料:

管理人

キーマスター発起人代表兼本サイト編集責任者の中村百合子です。このたび(2021年7月)、本サイトTANE.info立ちあげました。議論のための畑を耕したという気もちです。これから多くの種が撒かれていくと思います。「EDITOR’S Journal」には、編集日誌を時々書いていくつもりです。

2021年春、2018年から3年間、取り組んできた立教大学図書館長の仕事を離れるとき、私は大学図書館での3年間の経験とまた2020年春からのコロナ禍のさまざまな経験を振り返るよい機会をもらったように感じました。そうして思いを巡らせる中で、次のように近年の疑問を整理しながら、これからは過去より広く、より多くの人たちとつながって、これらについて探ってゆきたいと思うようになりました。

- 子どもたちの“探究”を教育者たちはどう支援できるのか?すべきなのか?

- 今後、人びとの“探究”において、図書館はどのような存在になるのか?

新しい学習指導要領、高校の教科名には「探究」の文字が踊っています。しかし、私たち教育者も探究の力をもっているのかどうか、あやしいように思います。探究とは何かというところから、探究する必要がありそうです。

一方で図書館は、インターネット上に多くの情報が見つかるようになった今、はて、これ/ここは何のための場だったかな?と思われるような状況にあるのではないでしょうか。紙の資料の集積の場、読書材の提供の場という図書館という前提は、さすがに日本でも崩れつつあります。が、日本の多くの図書館関係者の間には今も、20年ほど前のアメリカのライブラリアンたちと同じ感覚が案外、残っているのではないでしょうか。つまり、図書館はインターネット上の情報“も”扱う、図書館専門職は過去に身につけてきた紙の資料の収集整理等に関する専門的な知識・技能を応用してインターネット上の情報も適切に扱うことができるという見方であり、態度です。これは20年前に『インターネット時代の学校図書館』(東京電機大学出版会,2003)という本を企画した時に、同書に私を含む編著者らがこめたメッセージでした。当時の北米の図書館情報学大学院、つまりライブラリアン養成の場で叫ばれていたことでもありました。しかしその後のICTの発展や情報流通のグローバル化の進展など、情報環境の変化、コミュニケーションの変貌は激しく、そのような理解はすでに、確実に、OUTDATED(時代遅れ)になっていると思います。

20数年前、ハワイ大学の図書館情報学大学院へ留学していた時、図書館サービスについて、USER-CENTERED(利用者中心)という言葉をいつも聞きました。そして今、日米双方の、社会のあらゆる場面でUX(user experience:利用者の体験)の観点からのサービスの抜本的改善が語られるようになっています。図書館は20世紀の資料整理による制限がつきまとい、UXの向上には限界があるようです。しかし同時に、人間の身体にも限界があり、それゆえ物理的な存在である図書館や印刷資料の価値は残っているような気がします。とはいえ、図書館は、コミュニケーションが急激に変貌する中で、利用者の情報行動における一つのツールでしかないという事実をとうとう受け入れなければいけない状況になっています。インターネットの世界はUXの観点から日々更新されており、人びとにとって、図書館よりも身近な情報探索・発見ツールにすでになっています。図書館も図書館専門職も、過去と同じ原理では人びとからその必要性を認められ続けることは無さそうです。

このサイトを通じて、みなさんとともに、“探究”の意義を確認し、よりよい“探究”の実現に関わり、そして同時に、図書館とは何かということを根本から問い直してみたいと思っています。

-

投稿者投稿

![たね[どっと]いんふぉ](https://tane.info/wp-content/uploads/2021/12/tanehomefixed8.png)