【図書館見学記】都城市立図書館(後編)

2022年3月末の都城市立図書館訪問から、同図書館の魅力の源泉を考えています。前編では、「リーダーシップ;人選;現場の裁量」、そして「物理的な空間の余裕;開放感」という切り口で考えてみました。その続きです。

展示;プレゼンテーション(見せ方)

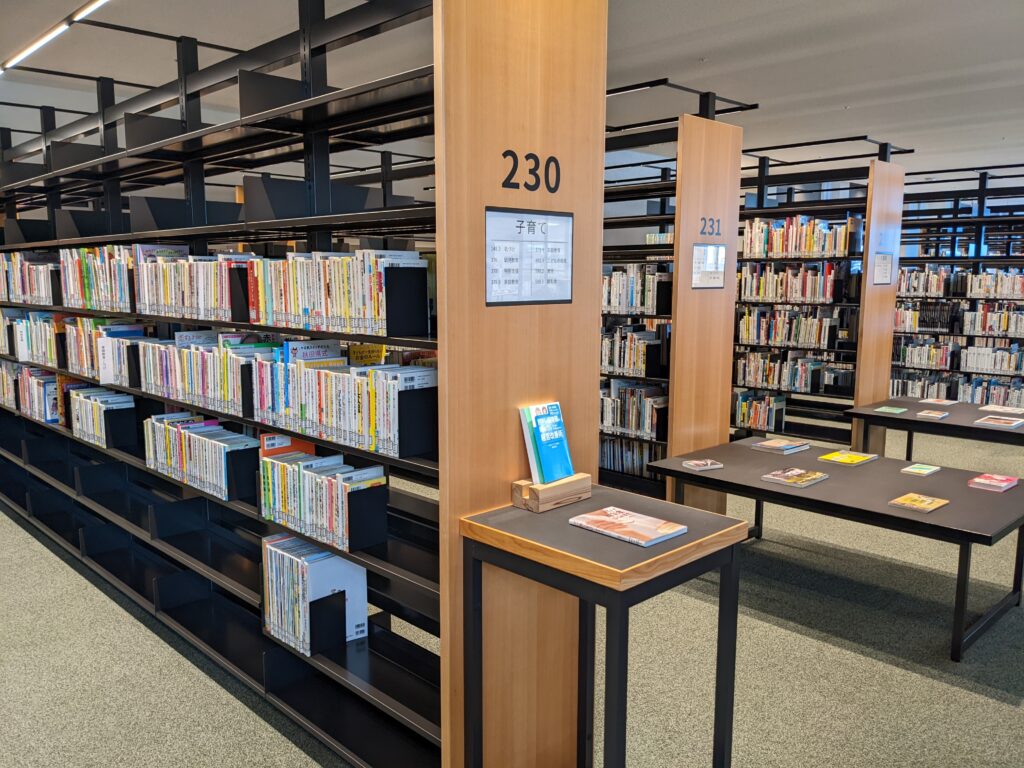

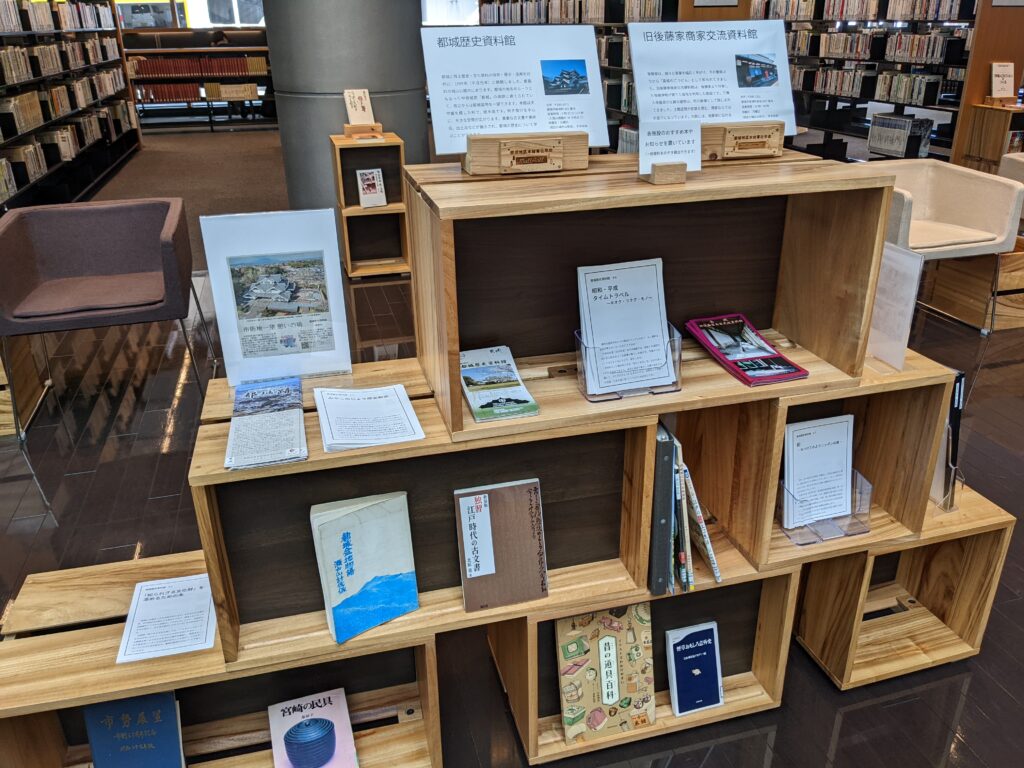

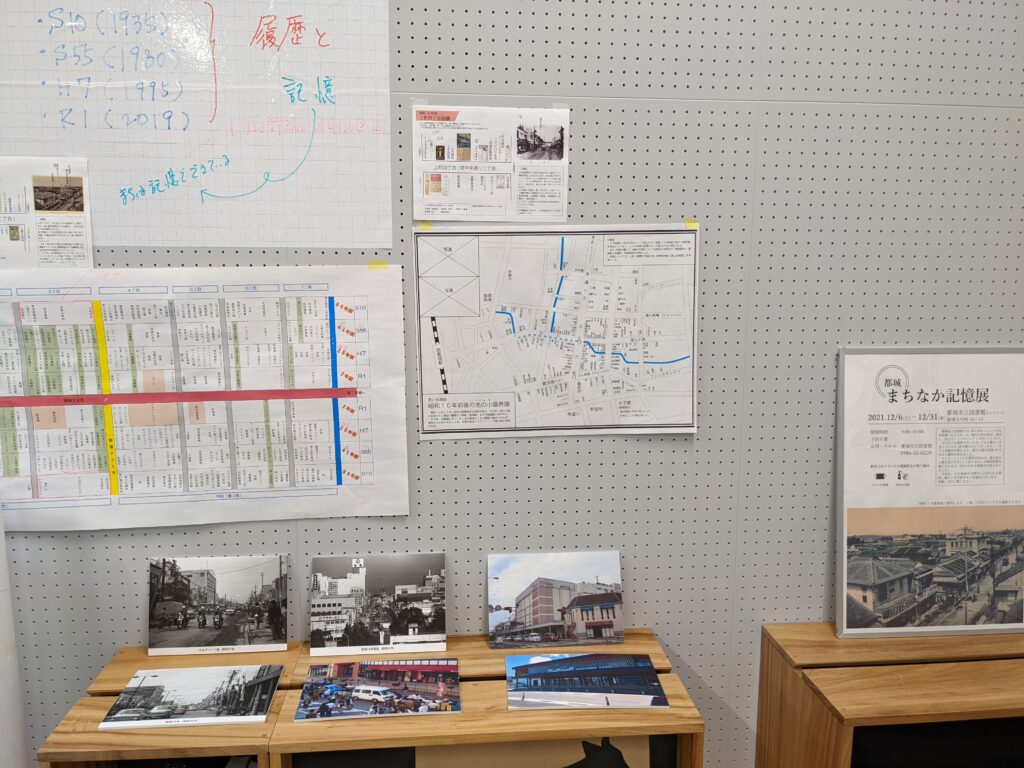

前編で述べたように、都城市立図書館は館内が広く、各所に空間があるから、もし私が司書(職員)なら、とにかく展示をしまくらざるを得ない感じがします(笑)。あまりにたくさん空間があるので、司書の方たちは展示づくりで大変ではと思うほどでしたが、考えてみれば、展示、キュレーションは司書の仕事そのもの。選んで知らせる(推薦する)。せっかく図書館に身体を運んでもらったからには、何かいいものを見つけて行ってほしいと司書ならだれでも思っているはず。機会(展示スペースと選定の時間)さえもらえれば、司書たる者、誰もが喜んでする仕事だなと思い返しました。

賞をとったという建築・設計があってこそではあろうけれど、とにかくスペースが広いことと、現場の職員の裁量権がある程度ありそうなところとがかみあっていて、よく働いているのではと思いました。スペースがふんだんにあることは、ちょっとやってみようかなという思いを生むでしょうし、そのような”余裕”がとても重要なのだと思います。それから、美大でデザインを専攻した方が図書館スタッフの中にいるというのも、展示を含めて、館内の空間設計、広報などなど、いろいろな場面で心強いだろうことが、案内をしてくださった、副館長の前田小藻さんのお話からよく伝わってきました。

毎年、本学の学生が図書館実習に行って帰ってくると、何名かが、”展示を作らせてもらえた!”と喜んで報告してくれるのですが、それを聞いていて思うのは、展示への利用者の方たちの反応(一冊、ちょっとでもでも手に取ってもらえたとか、長時間立ち読みしてもらえたとか、借りて行ってもらえたとか)はほんとうに展示をした人にとっては嬉しいことなのだなということ。また、そういう反応をもらえる経験を繰り返すことで、展示はどんどんうまくなるだろうから、実習の一回限りというのは残念だなとも思います。

歴史;まちづくり;図書館

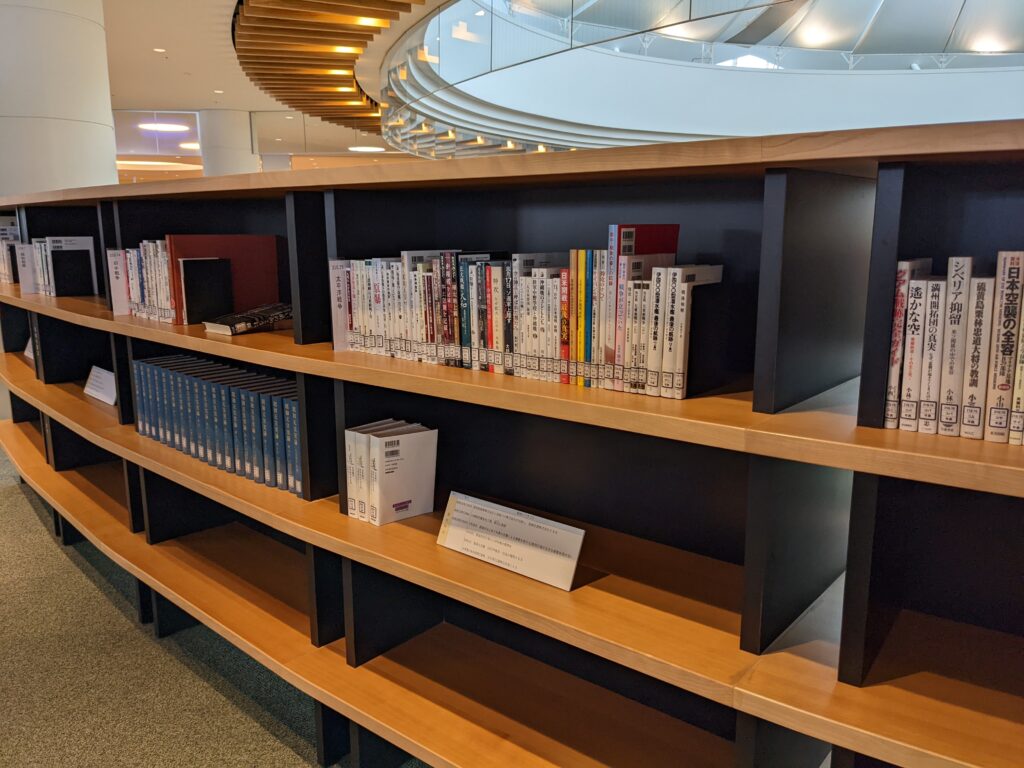

都城市立図書館の館内を全体として見たとき、「歴史」を大切にしている印象を受けました。図書館は積み重ねの場だから、歴史と親和性があるわけですよね(書店と図書館の違いは資料の積み重ねの有無とはよく言われることですね)。また、まちづくりということを考えても、そのまちの独自性は歴史と文化から生まれるはずなのですよね。だから、これからのまちづくりを図書館が支えるというとき、歴史は一つとても重要なアプローチなのだなと思いました。

さいごに:古典的司書脳の認識

今回の見学の中で、私の脳は古典的司書脳というのか、戦後日本図書館脳というか、になってしまっているなあと実感しました。例えば、上記の、日本・都城市・世界の歴史書を一緒に並べた書架と、歴史の一般書架の分け方(どういう本がどちらに置かれるのか)にこだわってしまったり;すべての書架に三桁の数字(書架番号)があるのを見て、これはNDCと違って混乱しないの?と強く思ってしまったり;「多文化」というまとまりを見て、一利用者の感覚で直感的には「いいな」と思いながらも、「多文化」ってどんな分類の本をどう選んできてどう並べているの?適切なの?と思ったり…。書架分類によって秩序を生み出すことにこだわってしまう(笑)。

前田さんからは、利用者の方たちの多くは、書架の位置を覚えていて、書架番号やNDCはあまり使っていないのじゃないかなというようなことをうかがって、やっぱりそうなのだなあと。私は司書課程教員でありながら、NDCの3桁をすべて覚えていなくて、それほどこだわりがないはずですが、それでもどこかでとてもこだわっているみたいです。これだけ、コンピュータの検索システムも充実してきたのに、なぜこうやってこだわってしまうのだろう!排架の原理の統一を自動思考でむやみに望んでしまうらしい…

今回の訪問で、図書館を司書だけで経営・運営する時代ではもうないのだなと痛感しました。もちろん、これは、司書が、これまでに考えられていた能力やスキル、専門性を超えた力をもっていくという考え方もできますが、やはり(これまでの)図書館のことをほとんど知らない人が同じ場にいて同じものと見ていて一緒に働いてくれることが大切なのだと思います。司書課程の教員としては、司書課程での学びだけでなく、他にも、創造性を発揮できるような大好きな/得意な領域を見つけるべきこと、そして自分とまったく異なる知識や資質をもつ人たちとのコラボレーションに向けて自らの専門性とコミュニケーションスキルを磨くべきことを伝える必要があるとよくよく認識いたしました。

(中村百合子)

![たね[どっと]いんふぉ](https://tane.info/wp-content/uploads/2021/12/tanehomefixed8.png)

0 Comments